![]() 諏訪之瀬島アラカルト

諏訪之瀬島アラカルト

18 イギリス海軍が南西諸島の地図を作っていました

明治18年(1885年)に明治政府が作成した海図です。この海図のもとはイギリス海軍が1855年(安政2年)に測量を行って作成したものです。東シナ海を中心とした海図で、その中に諏訪之瀬島が描かれていました。正確な測量に基づく最も古い地図だと思います。ただし、諏訪之瀬島の形状に関しては疑問符がつきます(亀のようです)。この海図には、七島の主な島に関してスケッチが掲載されていて、諏訪之瀬島も2つ出ています。1つはアカズミ沖あたりから、もう1つは作地鼻沖あたりからのスケッチのようです。文化大噴火(1813年)の40年後のスケッチで、貴重なものです。いずれも噴煙が描かれています。

七島(The Seven Sisters)の中心部にある諏訪之瀬島(Suwa sima) 東京大学史料編纂所所蔵の正保琉球国絵図デジタルアーカイブより

アカズミ沖合より見た諏訪之瀬島(中央部が御岳火山) 作地鼻沖合から見た御岳火山(右端がカルデラ壁)

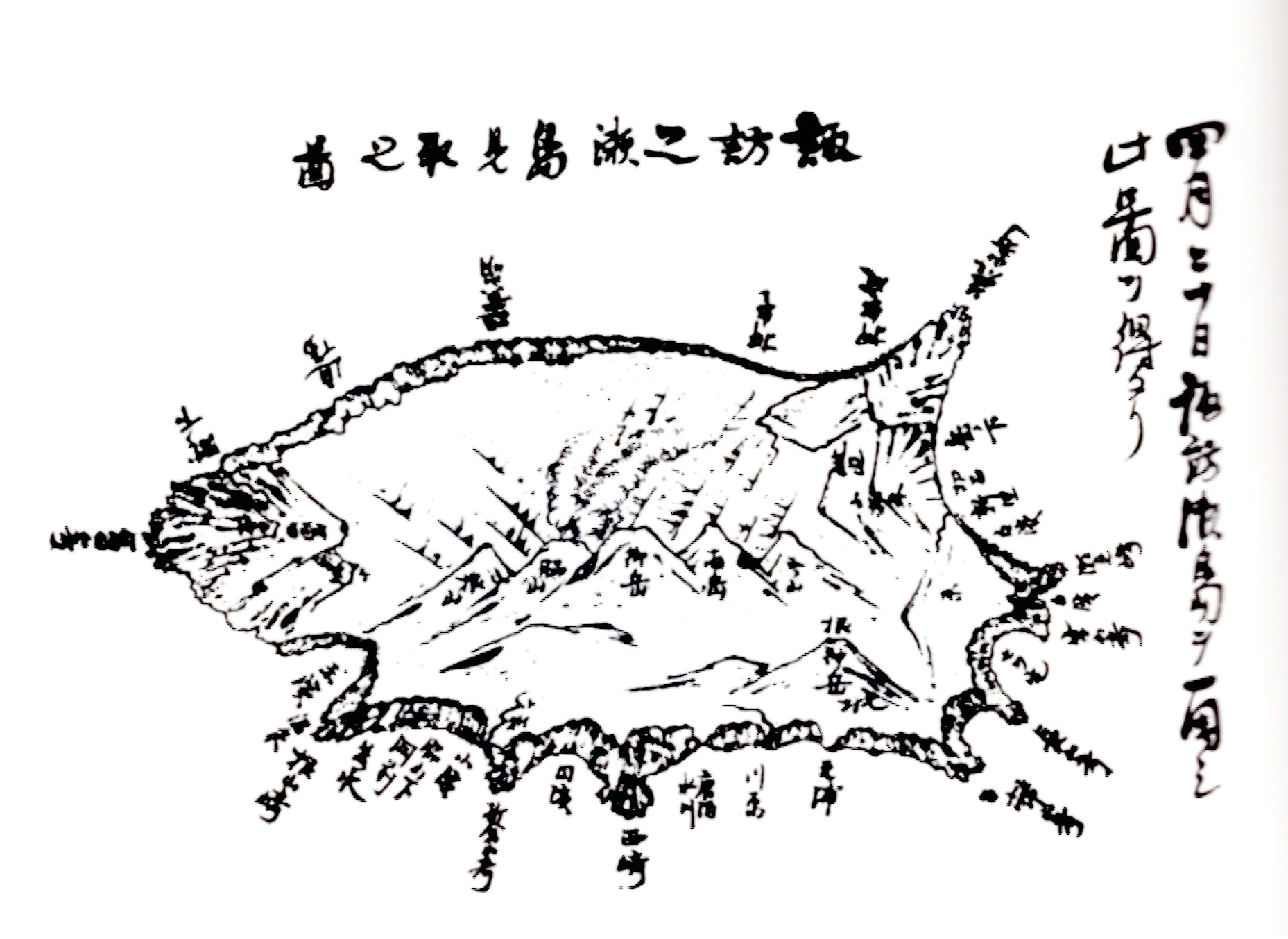

17 元禄国絵図に諏訪之瀬島が描かれていました

江戸幕府の命により、全国規模で国ごとの絵図が作成されました。薩摩藩は元禄15年(1702年)に「薩摩國(元禄)」(現在は重要文化財に指定)として絵図を作成しました。この中に諏訪之瀬島のリアルな姿(山体、樹木が丁寧に)が描かれていました。

絵図の特徴

・御岳頂上に噴煙がたなびいている。

・山頂の東側に、作地の中央部と見られる海岸に小さな島が、更に作地鼻の北側に大小5つの島が描かれています。現在の扇形の作地海岸に比べて岬が2箇所突き出している。

・中央部の御岳~脇山~根山の東側は、西側に比べて 急な崖のように描かれている。

・ 港は、元浦でも切石でもない脇山下である(幕末の琉球諸島図と同じ 下記参照)。

絵図から読み取れること

・元禄15年(1702年)以前に御岳頂上から噴煙が出ているということは、 火口は現在の頂上と同じ高さの場所に存在した。

・最初の山体崩壊はすでに行われていて、岩屑なだれによる流れ山が東側の海岸に到達した。海岸線の直線に近い形状はやや不自然である。その沖合の大小5つの島は流れ山か。

・ 続いて、山体崩壊が中央部から北部にかけて起こり、岩屑なだれが海岸に流出した。現在の海岸線は扇形であるが、この絵図では2つの岬が海に突き出している。

・絵図がリアルに描かれているのは、幕府に献上するためか。

・当時の港は

、人が居住している南部ではなく、避難港的な要素を持つ脇山下が使用されている。

元禄国絵図(薩摩国(元禄)) 都城島津家所蔵 国立公文書館デジタルアーカイブより

16 文化10年(1813年)以前の噴火記録について(2)

文化10年(1883年)の大噴火の100年前に大きな噴火があったことが今回わかりました。

特に空順日記に記された内容は衝撃的でした。諏訪之瀬島は今も昔も集落は南部の平坦地のみです。一夜に五~六尺(189~227cm)の降灰は、集落に降ったものと考えられます。300年後の今日、集落付近で実際に堆積している噴出物(スコリア層を含む)は大体30cm前後です。しかも一連の噴火によると考えられています。従来はこれを文化の大噴火によるものと考えていましたので大きな矛盾点が生じました。1710年代前後と考えられる2m前後の降灰による堆積物はどこに消えたのでしょうか。大量の魚が四拾里(160km 屋久島あたりまでの距離)にわたって浮いたことの意味をどう考えれば良いのか。

そもそも、文化の大噴火については笹森儀助が著した拾島状況録(悪石島に避難した最後の生存者であった老婆の記憶から噴火の再現を試みた)をもとに実地調査を積み重ねて考察を進めた経緯があります。無人島時代が70年も続き歴史が抹消されていたこともありましたので、これまで貴重な証言として取り扱ってきました。今回の新たな記録の発見により、軌道修正が必要となりました。特に作地カルデラ(新規)の生成時期については、文化の大噴火の後ではなく宝永または享保7年の大噴火の際に生じたのではないか。次に、その50年後の宝暦13年の噴火により他の島に一時避難するほどの噴火が生じたが、どのような噴火活動があったのか不明です。さらに、文化10年の噴火に関しても「大に燃」とあるだけで、詳細な記述はありません。ただし、「常に火ありて燃ゆ」とあるので、火山活動は現在のように活発に継続していたことがうかがわれます。そうすると、その火口はどこにあったのかということが疑問として浮かんできます。旧火口と呼ばれる火口については、一回の噴火のみの活動(一輪廻の噴火活動)と言われていますので、「常に火ありて燃ゆ」の火口は現在の新火口と考えるのが妥当だと思います。つまり、文化の噴火の前に作地カルデラが形成され、新たな火口として旧御岳火口の真下に相当する場所に火砕丘が生じたものと考えられます。白野夏雲が1884年に島を訪れた際のスケッチ(十島図譜)にもこの火口(火砕丘)が描かれています。

諏訪之瀬島火山地質図解説(2013 地質調査総合センター)によりますと、文化10年の噴火の経緯は次のように示されています(一部省略)。『現在の御岳山頂付近から南南西に伸びる稜線に沿った火口列で発生した大規模な火砕噴火である。噴火の末期には大規模な山体崩壊が生じた。噴火の最盛期にはトンガマ~旧火口~御岳山頂付近の火口列全体に噴火が拡大し、大規模な溶岩噴泉を伴う準プリニー式噴火に移行した。これに伴い旧火口~御岳火口周辺約20平方キロメートルには強く溶結したアグルーチネートからなる最大厚さ約80mの火砕丘が形成され、また発泡の良い降下スコリアが全島に堆積した。火砕丘の成長と同時に、南東側のテイサイバマ付近や作地カルデラ内南部などに到達する複数の火砕流が流下した。またアカズミ・大船浜海岸に達する溶岩流が流下した。文化火砕丘堆積物は急峻な山体上に堆積したため、堆積中あるいは堆積直後の間に地すべり的に滑落・流動した。大規模なものは、御岳火口西部から移動し、水郷(河)海岸に到達した水郷(河)ローブがある。噴火末期に御岳火口付近から作地海岸に達する岩屑なだれが発生した。この崩壊による文化岩屑なだれ堆積物の層厚は海岸付近で約10mであり、岩相・色調により3ユニットに識別できる』としています。

以上のことから、今後の研究は文化10年(1813年)のみの噴火活動ではなく、

1710~1813年の100年間に及ぶ一連の噴火活動として見直しをすることが必要ではないでしょうか。

15 諏訪之瀬島にかつてあった寺社

鹿児島県の史料(旧記雑録拾遺地誌備考二 川辺郡地誌備考下)によりますと、無人島になる前の諏訪之瀬島には4つの寺院他があったようです。

隣接する臥蛇島、平島の寺院他の年号が永享八年(1436年)となっていますので室町時代のようです。七島の各島の状況が記されていて、諏訪之瀬島は以下のようになっています。

龍壽山圓命院(真言宗)、宝壽山龍昌寺(禅宗)、宝積寺(真言宗)、一東林庵(禅宗)の4寺の他に八幡宮、若宮大明神、地主権現、屋代権現、猿山明神、権現宮、阿弥陀堂、十王堂となっています。4寺については、拾島状況録にも詳細が記されていますが、どこにあったかは不明としています。ここでは

一東林庵という名称ではなく、東村庵となっています

。

同じ史料の明治三年(1870年)の項では、寺院は当然なく(無人島であるため)、神社が八幡宮、若宮大明神、地主権現、屋代明神、猿山明神、権現宮となっています。拾島状況録には明治一七年(1884年)に大島から移住してきた人々が、元浦に小さな堂を設けて神体を祀理、島の神としたとあります。その後、移住者が増えるに従って八幡神社、若宮神社などが作られたとあります。

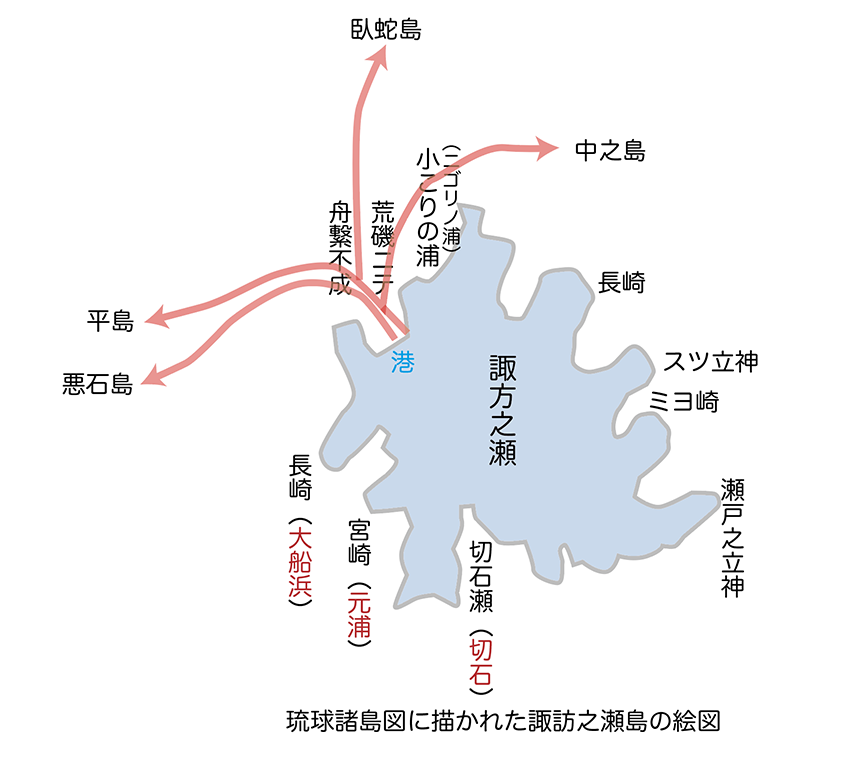

14 無人島になる前の絵図

薩摩藩に伝わった絵図(琉球諸島図)を閲覧しました。

これによると、いくつかの地名と港が記入されていました。特に港は、現在使われている元浦でもなく切石でもありません。おそらく脇山下ではないかと思われます。明治の初めに藤井富伝一行が移住のための下見をするために最初に到達したのが、脇山下でした。この場所は飲み水が豊富にあり、平らな場所もあります。もちろん、ちょっとした湾状の地形も見られますので、ある程度の船は付けたものと思います。ただ、接岸は当然不可能で、「荒磯にて舟繋不成」とありますので沖合に停泊し、小舟で乗り降りしたものと思われます。

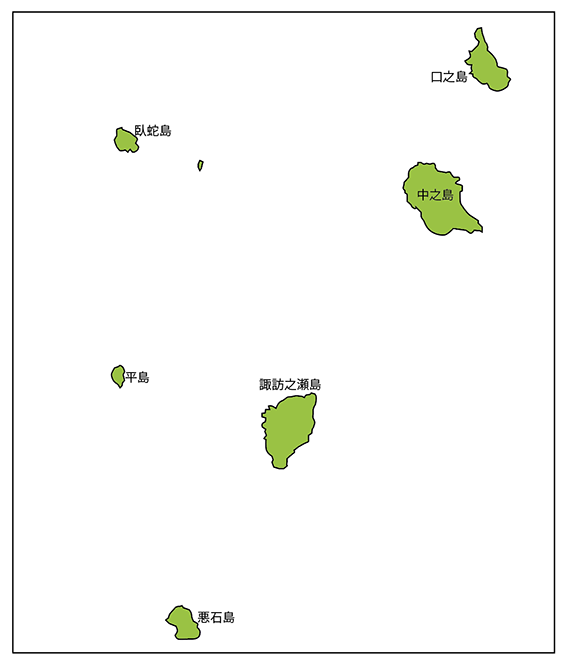

諏訪之瀬島周辺の島々

13 文化10年(1813年)以前の噴火記録について

2025年2月に鹿児島県は、鹿児島県江戸時代以前災害史料集成および鹿児島県江戸時代以前災害史料集成大意をホームページ上にアップしていました。その結果、従来知られていた記録以外の情報が掲載されていました。

・正徳四年(1714年):西藩野史 巻之十九 鹿児島県私立教育会 p.181

「薩州諏訪瀬島焼ル」

・宝永七年(1710年)?~享保七年(1722年)?:空順日記(大迫・寺師写本) 寺師三千夫・東英一編 p.27~p.28

「諏訪の瀬七年の大燃病人相果て四拾里の間魚も痛み申し候、風下は一夜に灰の降ること五六尺風吹けば海に吹き込み申し候、祈念頼に付祈念申し候へばとまりたると

申し来たり候」

・宝暦十三發未(1763年):隅陽記 姶良市誌史料二 p.195

「一三月、七島之内諏方之瀬燃出、一島之人、皆思々脇嶋へ逃、」

・文化十年(1813年):三國名勝圖會 巻之二十八 薩摩國河邉郡 七島 *薩隅日地理纂考もほぼ同文で「今も人家はない」と添える(明治初年)

「燃峯 常に火ありて燃ゆ、文化十年、大に燃へ、人民居住を得ずして、他島に移るといふ、」

これまで、文化10年の大噴火によって無人島になって以来、歴史は空白のままでした。今回発掘した記録が従来の噴火活動の考え方を変えることになるかも知れません。特に、二つ目の宝永または享保7年の大噴火は想像を越える内容となっています。病人は全て亡くなり、40里(約160km、諏訪之瀬島から屋久島付近までの距離)の間に魚が浮き、降灰が5、6尺(約189~227cm)もあったとあります。三つ目の宝暦13年の噴火では周辺の島に避難したとあります。文化10年の大噴火以前の100年間はこのような活動をしていました。上の三つの記述と比べて、下の文化10年の記述はあっさりしたもので、どう見ても上の二つの方が激しい噴火だったように見えるのは不思議です。最近の研究では、文化10年の噴火によって山体崩壊が生じた(作地カルデラ)とされていますが、この記録を見るとむしろ宝永または享保7年の大噴火によって山体崩壊が生じたとする考え方の方が合理的です。ただし、山体崩壊は複数回起きたと考えられていますので、なんとも言えません。中之島から作地はほぼ正面に見えます(気象庁の監視カメラは、諏訪之瀬島キャンプ場の他に中之島寄木に設置)ので、山体崩壊によって生じた岩屑なだれの噴出が引き起こした津波を島の人は見たのではないかとも思えます。その影響によりたくさんの魚が海上に浮かぶ姿を目撃したではないかと考えられます。もう一つ、この記録により、諏訪之瀬島は50年間に2回島外避難をしたことが明らかになりました。宮本(2006)によると、文化10年の噴火の際、中之島の在番所から助け船がやって来て、中之島、悪石島、平島、臥蛇島、口之島に約500人ほどの島民を振り分けたとあります。その後の2回目の大噴火で、70年に及ぶ無人島時代を迎えるわけです。

空順上人は、寛文3年(1663年)に大口の羽月に生まれ、元文3年(1738年)に入定された真言宗のお坊さんです。霧島市のホームページによると、島津家の御用僧のような人で、お祈りにより数々の奇跡を行い、特に阿久根の大火を止めたり、日照りの時に雨を降らせたりしたといわれており、今でも火の神様として信仰されている方のようです。諏訪之瀬島とは縁のなさそうなお坊さんがなぜこの出来事を知ったのか考えた時に、かつて諏訪之瀬島には4つのお寺があり、真言宗と禅宗のお寺がそれぞれ2つあったことを思い出しました。もしかしたら、島外避難した人の中に真言宗のお坊さんがいて、火の神様である空順のところに赴き、噴火の際の出来事を伝えたのを上人が日記に書いたのかもしれません。文章のスタイルが他の3つと少し異なりますので、このような推察に至ったわけです。他の報告は、諏訪之瀬島を管轄する中之島在番所の役人が薩摩藩に報告したのではないかと思われます。

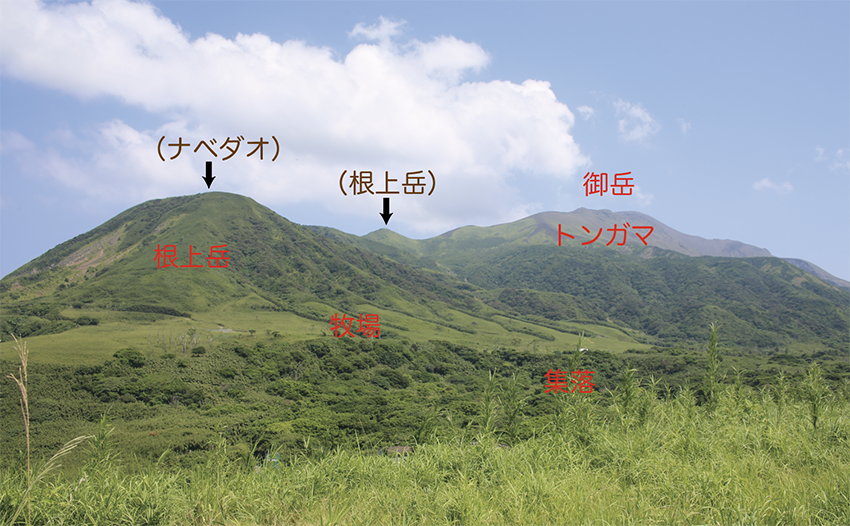

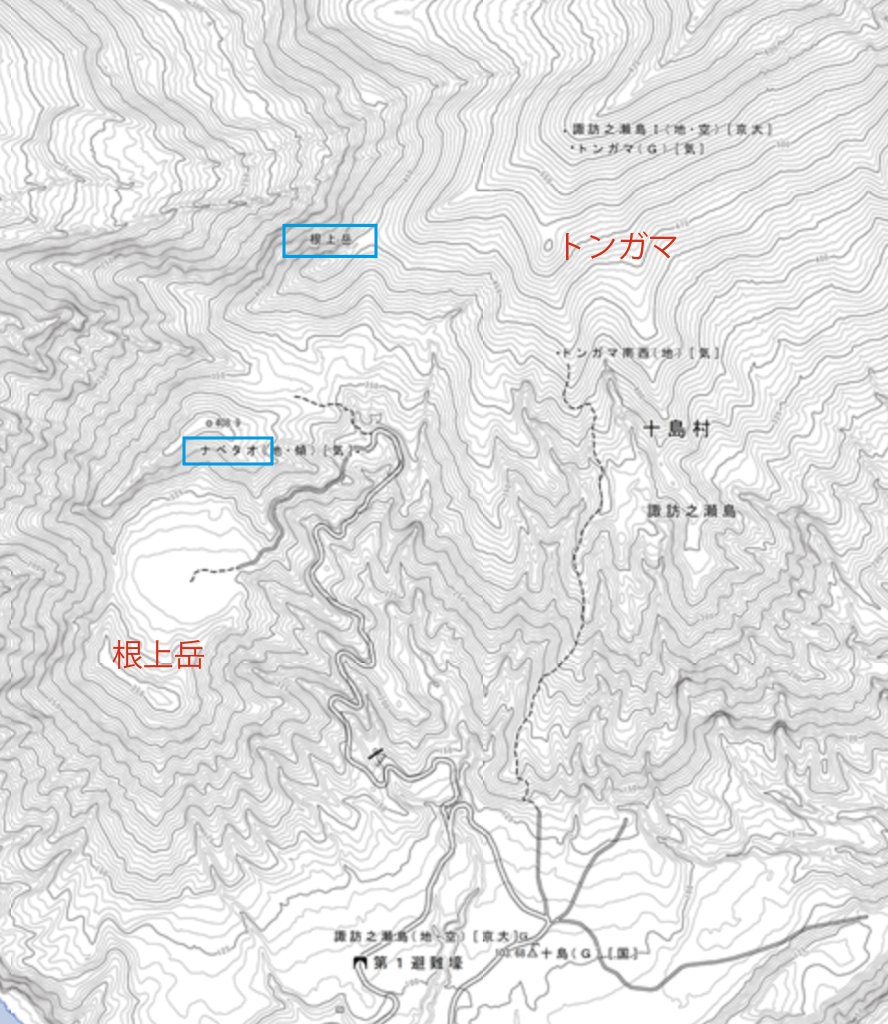

12 根上岳はどこに行った?

これは、諏訪之瀬島の地名が掲載された最初の地図です。1884年に県の命によって当時鹿児島県の勧業課長であった白野夏雲という人が視察・調査した際に著したものです。39日間に及ぶ調査結果として七島問答・十島図譜を著しましたが、諏訪之瀬島はまだ無人島に近い状態(藤井富伝他の移住者が来たばかり)で、諏訪之瀬島に上陸することはありませんでした。したがって、この地図は船からの視察となります。平島から同行した島司等から聞き取りをして記入したと書いております。地図もその際のスケッチですが、1日半しか滞在していないので島の形状等で不正確なのはやむを得ません。根神岳という地名は、トカラ列島では悪石島に根神山、宝島に女神山・尾神山、中之島に根神岳等似たような伝統的な名称が見られます。

七島問答に地名に関する次の記述があります。

『地名 諏訪之瀬島という呼称がどうして起こったのか判らない。又語源的に見ても判明しない。ただ一説に古い書物の中で”舎衛国”は本島だということである。又”諏訪之瀬”は”阿世波”の転平という説もあるが、どれも一考を要する。島の中に古い地名の残っているものがある。根神山、御岳、脇山、根山、富田山、西崎、荒崎、潮見崎、宮崎、長崎、弊崎等であるが、本島では重要な地名である。この外に、南岳、三ノ山、岳ノ下、脇山下、根山下、洞前、硫黄崩、押出し、押出受等であるが、そのうち幾つかは自分等がつけたものであるが、皆実際に遭遇した処で名付けたものである。後年になってもその通り呼ばれると思うので地図に詳記した。』

タイトルの根上岳はどこに行ったというのは、現在の国土地理院の火山基本図(下図)からわかるように奇妙な位置にあります。旧火口から連なる稜線上(迫尻カルデラのカルデラ壁と考えられている)に位置しています。平成20年(2008年)更新の2万5千分の1地形図から記載されているようですが、この場所が根上岳である根拠は何かあるのでしょうか。事情を知らない人はこの地図の場所が根上岳であると思い込みます。特に子供たちはそのまま信じてしまいます。

赤い字で書いてある名称は問題ないが、ナベダオ・根上岳に関しては疑義がある 火山基本図の抜粋であるが、根上岳・トンガマの位置に疑義あり

根上岳に関する過去の文献を以下に紹介します。

・白野夏雲(1885):七島問答(十島村が1965年に現代語訳として復刻版を出しました)

「中央にあるのを御岳といい、海抜八百米余ある。左の一峰を脇山、二峰を根山という。右の一峰を南岳、二峰を三の山。他に根神岳が南隅に、高田峰が北方にある」

・笹森儀助(1895):拾島状況録

「御岳から北に向かって、脇山下、根山、高田峰がそびえ、南へ向かうと、南岳、中ノ岳、根神山がある」

・白井哲之(1980):新・旧火山島の地形的特性 トカラ列島 その自然と文化 古今書院

「根上岳(470m)は御岳の南東にあり、植被に覆われる。」

・大四雅弘(1983):火山、28巻、2号 トカラ列島諏訪之瀬島の火山地質

「火山活動は5つのステージに分けられ、…ステージ3は中期御岳南火山、中期御岳北火山、根上岳火山、ステージ4は新期御岳火山…」

・平沢晃一・松本播郎(1983):火山、第28巻、第2号

「本島は主に富立岳、須崎火山、御岳、根上岳の4つの火山体より構成され、他に東山、マッコー台を形成している噴出物がある。」

・平吉孝明(1983): 地域研究、第24巻、第1号

「訪之瀬島は北北東~南南西の方向に長径約8km、短径約5kmの細長い紡錘形をしている。北より富立、根山、脇山、御岳、根上岳が直線上に並んでいる。 」

・

嶋野岳人他(2001):火山、46巻、2号 諏訪之瀬島火山1813年噴火(文化噴火)の噴火様式とマグマの脱水過程

「諏訪之瀬島火山は北から富立岳火山、須崎火山、御岳火山、ナベダオ火山(別名、根上山)により構成される。 」

・八木原ほか(2010):火山、35巻、第2号 諏訪之瀬島の火山体浅部3次元P波速度構造と爆発発生場

「諏訪之瀬島は、長径方向に配列する富立岳火山、御岳火山、根上岳火山と御岳の北西側の須崎火山の4火山体で構成される活動的火山である。」

・国土地理院(2024):火山土地条件図「諏訪之瀬島」解説書

「中期の火山体は、作地カルデラ及びカルデラ前の地形で、…御岳、ナベダオ、脇山、根山の各火山体が該当する。」

以上から、21世紀に入って作られた造語(島民は火口の地形が鍋の底に見えるのでこの地名をよく使っていましたが、山体を表す名称ではありませんでした)であることがわかりました。十島村によって七島問答は復刻され、おそらく全ての島々に配布されたものと思われますので、諏訪之瀬島の人たちも見ていたと思います。私が1969年に最初に訪れた時も船で島を一周しながら当時の区長さんから直接伺いました。集落の目の前にある山体を間違えるはずがありません。

11 トンガマについて

トンガマのトンとは奄美の方言でさつまいも、ガマとは洞穴だそうです。島の人から聞いた話では、昔から島ではさつまいもが栽培されており、保存する際に畑に穴を掘りカヤなどを底や側面に敷き詰めていもを入れ、カヤでふさぎその上に土をかぶせ山のようにしていたそうです。旧登山道と旧火口からの稜線と交わる付近にあるこんもりした丸い丘がその形態に似ていることからトンガマと呼ばれるようになったのではとのことです。左の写真の右側にある丸い丘がトンガマ、右が接近した写真です(どちらも50年以上前の写真です)。

10 1968年頃の島の暮らし

(1)村の沿革

諏訪之瀬島は1813(文化10)年大噴火をし、溶岩を流出、全島民は退去し約70年間無人島であった。噴火前の人々の生活は、まったく知る由もないが、噴火前の部落の跡と言い伝えられていた場所の総合調査を行ってみた。その結果、人家の土台石と思われる石や鉄、それに焼けた木材や竹や筵(むしろ)などと、生活用品などを火山灰に埋まった中から見つけ出すことが出来た。当時も今日のように竹が豊富であったらしい。

無人島時代後、明治18年頃藤井富伝という人が奄美大島より諏訪之瀬島開拓を志し、移住したのが現在の島の始まりだと言い伝えられている。富伝に関する資料は、全くなく「藤井富伝翁」という名前の刻まれた墓が残っているのみである。

その後、多くの人が奄美大島方面より移り住んだが、現在は44人を数えるのみである。現今の人々のほとんどが奄美大島出身の祖先を持つか、又は本人が奄美大島出身である。血族結婚を嫌う立前から結婚のために移り住んだ人も多い。奄美大島の他には、同じ十島村内からや沖縄、長崎などから移り住んだ人もいる。このように諏訪之瀬島の大半は、奄美文化を持った人達であることから諏訪之瀬島固有の文化というものはなく、奄美文化の亜流である。

(2)人口

島の人口は男―26人、女―18人、合計44人である(1968年7月30日現在)。特筆すべきは、16~20歳までの人が全くいないということで、日本各地の過疎の村にありがちな傾向がここでも見られる。上級学校への進学や就職で島を離れざるを得ない状況がある。進学状況は、高校進学が大半で、その後短大、大学へ進む者も若干いる。教育にはどの家庭も熱心である。

(3)部落

22.32km2という十島村内では、中之島に次ぐ面積を持ちながら、活火山を有し、島の大部分が溶岩という状態で、居住可能地は少なく、島の南部のわずかばかりのほぼ平坦地のみである。又、海岸線はほとんど断崖絶壁のため、道路や港の整備は遅れ、物資は元浦港又は切石海岸沖に停泊する便の定まらない十島丸(253トン)からの「はしけ」にのみ頼らなければならない。このような状態にありながらも根上山と手山との間を下って、雨が大量に降ったときのみ流れるという水無川を境に「村」部落と「真向」部落との二つの部落がある。前者には4戸、後者には5戸の民家が存続する。「村」、「真向」のいわれは、かつては村が中心で、村に対して向こうの村という意味で真向村と呼ばれ、今日に至るらしい。唯一の小中学校は真向部落にあり、学校放送、給食施設が備わっている。文化施設としては、テレビ室があり、電話を持っている家も一軒ある。テレビや洗濯機、それに冷蔵庫などのある家もあるが、自家発電により夜間の定時にしか電気は使えず、不自由である。 民家の位置は以下の図のごとくであり、全部が東向きに建てられている。これは台風に対する工夫である。家の材料は、島に豊富にある竹のほかに、数少ない木材を使っている。竹ぶき屋根、竹垣、トビウオを干すダイヤ、竹で編んだ壁など至る所に竹は利用されている。トタンなどもぼつぼつ利用されつつある。配置は、民家などによく見られるように、母屋、炊事場、便所というふうに切り離されており、その他物置き場や鶏小屋などもある。奄美大島方面の影響を受け、炊事場は「ドウグラ」と呼ばれている。昔ながらのかまどが利用されているが、ここ2~3年前からプロパンガスを取り入れプロパンガスも従属的に使用しはじめている家庭もある。水の設備として部落より北へ数百mの地点にある水源地水を引いているが、水質はきわめて良好である。しかし、水量は少なくタンクに溜めたものを各家庭に送り、各家庭でもタンクを設けもう一度そこに溜めてから水を使うようにしている。島の中央西と東海岸近くに豊かな水が多量にあるのだが、部落に 引くのは困難で、利用されていない。戦前は、井戸を使っていたらしく、二個の井戸が残っており(下記地図を参照)、「うえんこう」、「したんこう」と呼ばれていたらしい。「こう」というのは水を表した意味のようである。なお以前使用していたと思われる古井戸も残っているが、誰も知る由もない。

(4)生産 二つの集落(1971年8月)

1. 農業

畑の耕作面積―300アール。全島民が農業を営んでいるが、耕作地は火山灰粘度質の土壌で反収が極めて低く、自給にも不足するほどの小規模な農業しか行われていない。作られている作物の種類は、陸稲をはじめ、麦、さつまいも、里芋、西瓜、メロン、ウリ、南瓜や大根、人参といった野菜類である。その他、現金収入となる農作物に、ラッキョウ、バナナと野生のビロウとがある。ラッキョウとバナナの多くは、鹿児島へ又奄美大島へ、ビロウは1本16円前後で宮崎方面へ出荷されている。ラッキョウで得る収入は、1~2万円程度である。バナナを作っている家は、現在1戸しかなく、奄美大島や中之島から種を買い、1500~2000本のバナナを植え、これからの諏訪之瀬島の産業にしようと試みている。今後大いに期待すべきことと思う。農機具としては、クワなどを主に使い、耕運機を使うのは1戸だけである。運営規模が小さいために、機械を使おうとは考えていないようである。

2. 畜産

家畜飼養頭羽数を見ると、牛―32頭、豚―16頭、鶏――108羽、山羊―150頭であり、牛、豚、山羊などは、奄美大島や鹿児島へ出荷され、現金収入源となっている。飼料は畑でケンタッキー、エンバク、イタリアン、クローバー、ニュージーランド等を作って使用している。牛は県で貸付けており、5年間の内に生まれた子牛を一頭返せば良いようになっている。このように土地の性質上、畜産以外に興す道はあまりなく、県でも力を入れているのである。県で力を入れているにもかかわらず、あまり伸びないのは、小規模な経営しか行われていないからだと思う。島の中には畜産に適した牧場地もあり、牧場の名前もついているのだが(略図参照)、あまり有効的には使われていないのが実状である。島民の中には、島民全部で共同牧場を行った方が良いと考えている者もいるが、多くの人達は個人の小規模なもので満足し、進歩的な事業をやろうと賛同しないのである。

3. 漁業

周囲海に囲まれ、各所に豊富な漁場を有しながら、漁港・船溜り等の施設に恵まれ ず、又漁法も旧式なホロ引きで、自給程度の漁業にとどまっている。漁業で現金収入を得ている者は、島民の半分程度ある。トビウオ、サワラ、カツオ、伊勢エビ、カメ、夜光貝、海人草などがあるが、収入源としてはトビウオが一番である。 夜取りに行って、朝引き上げてきたトビウオを塩漬けにし、一匹21円50銭前後で5月頃から7月末期頃まで村の漁業協同組合を通して出荷するのである。取れる時だと一晩に1000匹以上も取れる。カメは沖に潜って取りに行くのであるが、これを出来る人は一人しかおらず、それも70歳を越えた老人である。海人草は主に女性が取る仕事とされている。

4. 織物業

昭和41年度から大島紬の織機が入れられ、最初は2台だけであったが、現在では 7台に及び、婦人達の労働の一つとなっている。織り代は一番手慣れた人で1ヶ月に1万~1万5千円程度である。

(5)年中行事

1月5日…エビス祭(海の幸を願う)

1月16日…山の祭(1月16日と同様)

3月3日…節句 3月4日…エビス祭

4月1日…麦祭 5月6日…魚祭

5月16日…山の祭(1月16日と同様)

6月25日…御岳祭(火山の安泰を願う)

7月13日~15日…お盆

8月15日…十五夜(豊年祭)

8月25日…祈願祭

9月16日…山の祭(1月16日と同様)

10月1日~15日…イモ祭

以上は全部旧暦に行われるが、新暦の正月だけは1月1日に行われる。我々は運よく火山の安泰を願う御岳祭に遭遇した。その祭の行われた場所は「八幡神社」という木札がある神社で、これは昭和18年、五つの神社を合社して一つにしたものである。神社は竹ぶきの屋根で正面には小さな木戸のある棚があり、その中に粗末な飾り物があるだけである。神社への集合は、部落長のホラ貝の合図で行われる。時間は厳守されずルーズである。各家々から一人ずつ、芋焼酎とご馳走を持ち寄り、神社内にほぼ円陣をなして座り、まず、神主が立ち上がり線香をあげ、手を打ち、前もって祀られていた焼酎を下げ、盃を持って一人一人に回る。あとは自由に飲みくれ「なんこう」と呼ばれるゲームをしたり、雑談をしたりして楽しむのである。 部落長やその他の役員は、毎年一回、1月3日の初集会で順番に交代するようになっている。部落長の他に会計、接待、作業計画、記録連絡係をはじめ、通船係などもある。

(立正大学探検部第一次諏訪之瀬島調査報告書(1968)より抜粋)

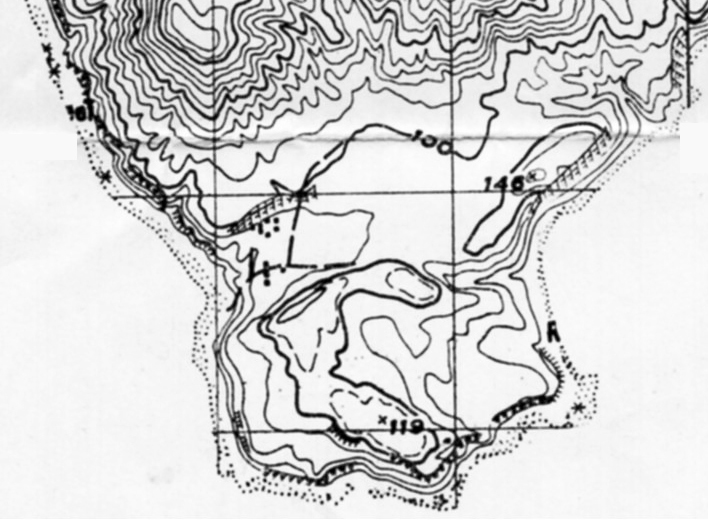

9 米軍撮影の空中写真と国土地理院が撮影した空中写真

1946年に米軍によって撮影された空中写真が日本地図センターのホームページで閲覧できるようになっています。解像度が低いので大雑把にしか判読できません。2カ所に分かれた集落や周辺の土地利用から見て畑と思われる場所が現在の牧場付近や真向台の上にたくさん見られます。戦後1年しか経っていないので食糧難は相当なものだったはずです。集落の戸数もそれほど多くはありません。元浦にも切石にも港湾施設が見られないので、昔ながらの小舟による周辺の島々への往来を行ったものと思われます。当時、諏訪之瀬島を含む十島村は米軍の占領下(1946~1952年)にあったので、統治を進めるためにも各島の地図が必要だったと考えられ、以下の空中写真を撮影し、これをもとに地図を作ったものと思われます。

諏訪之瀬島にとっては初めての詳細かつ正確な地形図です。十島村では、『十島村管内図 縮尺5万分の1』(2の諏訪之瀬島の地図と地名参照)として、国土地理院の地図が出るまでこれを使用していました。1969年に私が初めて訪れた時も村役場でいただき、この地形図を利用してベースマップとしておりました。

1967年に国土地理院が撮影した空中写真を右下に示しました。20年間の違いはあまり見られませんが、牧場が集落の北部と東部や真向台に新たに作られたこと、集落の周辺の畑が減少し竹藪に覆われているのが見て取れます。これは、この頃一段と進んだ人口の減少と関係あるように思えます。高度経済成長期には地方からこぞって都心に人口が集中しましたのでこのことと無関係ではないように思えます。村勢要覧によると、1950年の人口は村全体で2938人だったのが1965年には1848人となっています。15年間で1000人以上の減少です。諏訪之瀬島の人口も、1960年には12世帯56人でした(現在は39世帯80人です)。集落の名称について、1968年に立正大学探検部が調査(未発表)した際に、水無川を挟んで西側を『村』、東側を『真向』と呼んでいたようです。なお、村の北側に部落牧場、東側に村営牧場と記載されています。

1946年米軍撮影(日本地図センター) 米軍作成の地形図(十島村) 1967年国土地理院撮影(日本地図センター)

8 もう一つの日本のポンペイ

ポンペイはイタリアのベスビオ火山が西暦79年に大噴火をした際に、火砕流によって地中に埋もれた遺跡として知られています。日本では、浅間山の麓にある鎌原村が同様の遺跡として知られています。1783年の天明大噴火の際に火山泥流が発生して集落の大半が埋もれてしまいました。

実は、諏訪之瀬島でも1813年の文化大噴火の際に大規模なスコリアの噴出が発生し(集落では約30cm、山頂から西部のアカズミあたりでは数10mにおよびます)、400~500人もいた島民は命からがら近くの島に避難し、以後70年間は無人島になりました。噴火の最後には火山泥流が発生し、スコリアで焼けた住居跡や耕地になだれ込んだようです。この事実が日本のポンペイたる所以です。明治時代に奄美大島から移住してきた開拓民は大半がその住居跡を利用して住みました。最近になって、西にあった集落が東に移動し、新たな集落が形成されました。もし許されるなら西の集落跡を調査すれば、噴火以前の暮らしぶりが分かるかもしれません。

平吉孝明(1984):もう一つの日本のポンペイ 地図と教育、秀文出版 、158号、p1~4

ポンペイ遺跡・後方がベスビオ火山 2012.8 中央部(小中学校の北側の樹木に覆われた部分)に旧集落があった 右奥は御岳火山 2024.8

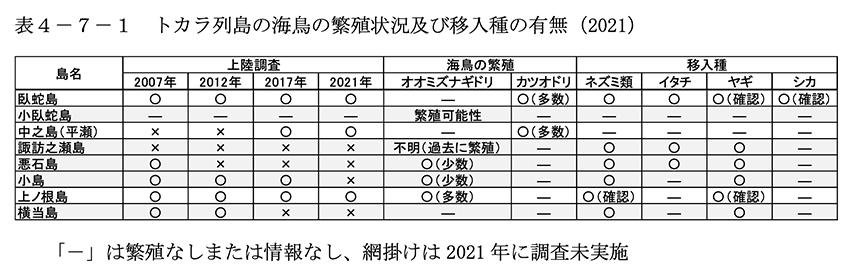

7 オオミズナギドリの島

中之島を出て諏訪之瀬島に向かうフェリーとしま2の航路で最初に出会うのがオオミズナギドリで、大きな羽を思い切り開いて飛ぶ姿はとても優雅です。諏訪之瀬島の最北端、富立岳の中腹に彼らは巣を作っています。元来、オオミズナギドリのような大きな鳥は地上から飛び立つことは不可能で、富立岳のような切り立った崖のような場所から飛び立つのが通常です

。1969年と1970年の8月に筆者も富立岳に登っていますが、たくさんの巣穴に足を取られたことは記憶しています。残念ながら飛び立つ姿は目撃しておりません。巣穴にあった卵は鶏の卵と同じくらいであったと記憶しています。当時の区長さんにオオミズナギドリのことを尋ねると、島の人はカツオドリと呼んでいるということでした。

森林総合研究所の研究報告第10巻4号に掲載されたトカラ列島の鳥類相(2011)によると、 「諏訪之瀬島でも営巣しているとされるが(永井、1938)、諏訪之瀬島御岳の活発な噴火活動による入山規制のため近年の状況は不明である。」としています。

環境省が作成した「モニタリングサイト 1000 小島嶼( 海鳥 )調査 2004 2018 年度 とりまとめ報告書」(2021)によると、諏訪之瀬島のオオミズナギドリに関しては過去に繁殖の報告(森田忠義、1994)があるものの、島には繁殖地までの道がないことや渡船しかないことでバツが記され、不明となっています。

最近になって、新たな棲息の報告が出てきました。2022年7月に富立岳から流れ落ちる落差が日本で2番目の「白水の滝」を初めて登攀した辺境クラブ所属の小阪健一郎氏による報告(2022 ROCK&SNOW 97)にオオミズナギドリの棲息の一端が記されています。関連する文章は「さらに上をめざさんと懸垂下降を登り返し、そこから酒井、けんじり、赤堀の順で、猛暑で猛烈なヤブの急斜面にロープを延ばした。体力と気力のかなりを消耗し、日暮れギリギリの19時にヤブの少ない樹林帯に這う這うの体でたどり着き、なんとか横になれそうな平地の横たわった。しかし、そこはオオミズナギドリのテリトリーだった。夜通し何千羽もの大きな鳴き声が世界中に響き渡り、夜通しヨタヨタと斜面を転がりながら歩いて移動していたのだ。横になっている僕の体どころか頬の上も平然と飛び乗ってきた。その度に「うわっ」と声が出て目が覚めてしまう。一晩に10回以上は起こされただろうか。ひどい夜だった。夜が明けるとオオミズナギドリは忽然と姿を消し、寝不足だけが残った。」というもので生態が生々しく記されています。

2023年7月に富立岳の白水の滝をめざした島民の秋庭ナラ氏も同様の体験をしています。富立岳の山腹でビバークをしていた際、雨上がりの早朝に空中を飛びながら鳴いているオオミズナギドリの声を聞いています。次の写真は富立岳付近を飛ぶオオミズナギドリとその巣穴です。

中央手前が富立岳でそこから飛び立ったオオミズナギドリ オオミズナギドリの巣穴 秋庭ナラ氏撮影

モニタリングサイト 1000 小島嶼( 海鳥 )調査 2004 2018 年度 とりまとめ報告書より(環境省、2021)

6 旧火口流出口にある竪穴

旧火口の一番低い場所(流出口)に、竪穴があります。1969年当時島の人は、ここは鬼が棲むと信じ恐れていたということでした。左下の写真の黒丸の部分が入口。それ以外の写真は1970年8月4日に実施された立正大学探検部による竪穴調査の様子です。右下はその際に明らかとなった見取り図(入口の直径が約6m、深さ約18m)です。底部は火山灰で覆われており、更に人が通れる大きさの出口が見つかりました。このことから、この竪穴は溶岩トンネルの一種と考えられました。ただし、中央下の写真にあるように入口はまるで噴火口のようです。その下の写真は調査に使用したワイヤ梯子です。梯子の上部に見られる厚さ数mの溶岩は文化噴火のものと考えられますが、なぜこの場所に開口したのか不明です。熱い溶岩が流出後、(崖状の地形になっていたため)陥没したとも考えられます。当時在島中であった詩人のナナオ・サカキ氏によりこの竪穴の名称をドラゴンケーブと名付けられました。

最近の火山活動の活発化によって、ほぼ常時御岳山頂周辺は立ち入り禁止となっていますが、調査に訪れた際に激しい噴火があった場合の避難場所としてこの竪穴は利用可能です(ただし、出口から入らなければならない)。

旧火口流出口にある竪穴 竪穴の入口 竪穴断面図

竪穴降下のためのワイヤ梯子 ワイヤ梯子で降下 溶岩トンネル内(底面は火山灰で覆われている)

5 トカラヤギ

下の写真は島内全域に生息する野生化したヤギ(トカラヤギ)です。元々は、食料用として戦後導入されたようです。ところが、人口が少ない上に広大な無人の土地が備わっていたことで、南部の集落付近にしかいなかったヤギが今や全島に生息しています。おかげで、道路の無いこの島にあってヤギの作ったけもの道はとても重宝しました。何せ、北端の富立岳の頂上まで住んでいますから、彼らの作ったけもの道には本当に助けられました。

富立岳付近に生息するトカラヤギ 作地に生息するトカラヤギ

4 作地温泉

半世紀前には、下の写真にあるように作地海岸に近い作地泥流の上部に温泉施設(現在は撤去されている)が作られていました。現在は、海岸に湧き出した海中温泉があるのみです。その下の写真にあるように標高150m付近には、現在でも温泉が湧き出しています。

旧作地温泉施設(1981年) 旧作地温泉(露天風呂風)

明治溶岩流の下部に湧出 作地温泉源泉(標高約150m、泉温40~42度) 湧泉した温泉水が作地泥流を削り、作地では最大の谷を形成

3 飛行場付近の地層

下の写真は飛行場を造成する際に作られた道路の切り割です。中央下部に文化噴火前の円形の表土(2m)、その上部に黒い降下スコリアの層(30cm)、更にその上を火山泥流の層(手前が3m、中央部が1.5m)が覆っています。その中を見ると大小の岩塊が含まれており、大きいもので1.5mほどの溶岩片が見られます。スコリアの層は、表土に対し雪のように積もっているので降下火砕物として扱われます(伊豆大島のバウムクーヘンのように)。一方、火山泥流は供給源(左側に噴出源がある)に近い方が厚く積もっています。供給源とこの台地の間には、集落のある低地(標高約100m)があリますが、比高にして約30mほどあり、それをものともせず進んだということは相当のパワーがあったと考えられます。なお、現在この地点を確認することはできません。セメントで覆われたか、植生などが繁茂したかが考えられます。

中央の黒い部分が文化噴火のスコリア堆積物 中央部がスコリア層 上部が火山泥流 中央部がスコリア層 下部が旧地表

2 諏訪之瀬島の地図と地名

(1)地図について

白野夏雲が1884年(明治17年)4月20日に、島を周回した時に平島から同行した島民から聞いた地名を書き留め、後に七島問答及び十島図譜にて初めて発表しました。現在の国土地理院の地図と比べてかなり違います。

左が七島問答に掲載された地図(見取り図は同じであるが地名に一部異なるところがある) 右が十島図譜に掲載された地図(これが自筆の地図)

島嶼見聞録や拾島状況録には地図が掲載されていません。 文章の中に、地名の項目があるのみです。

島嶼見聞録:本島の名何に由を起るを知らす島の中央に御嶽あり島中第一の高峰たり其他根神山、御山、根山、富田山、西崎、荒崎、潮見崎、宮崎、長崎、弊崎、作地、赤濱、白濱、切石、元浦等あり皆本島肝要の地名とす

拾島状況録:この島の地名を列記してみると、元浦、温泉浜、川原、大船浜、赤崩、水川、西崎、円浜、折倉、崎脇、山下(小浜橋の尻角、岩屋、大岩屋、落水根、山﨑などの小さな名称もある)。富田崎、白水の滝、作地浜、荒崎(作地の山鼻ともいう)、切石、潮見崎、宮崎、七つ穴、長崎、弊崎などである。

次に登場するのが、 戦後、米軍の軍政下(1946~1952年)に置かれた際に使用された5万分の1の地図です。その後、日本に返還されてからしばらくの間、十島村管内図として使用されていました。私が最初に役場を訪れた際もこの地図を渡されました。当時は、これしかなかったのです。

地名については、左が白野夏雲が1884年4月に平島の船乗りから聞いて書いた地名を、国土地理院の地図に移したものです(白野の地図はスケッチに近いので、七島問答の記述を元に作成)。右は1969年当時の園山区長から直接聞き取りして記入したものです。85年間でかなり違っています。

国土地理院が発行した最初の地図は、1965年の20万分の1地勢図です。地名を見ると九つのうち七つが誤っています。おそらく現地調査をせず記入したものと思われます。正確な地名は、洲崎→富立崎(鼻)、ミムマ崎→作地、吉里浦→切石、切石浜→長瀬、長崎→大船浜、トリ崎→西崎(酉と西を間違えたか)、富立御岳→御岳となります(最新の地勢図では訂正済みです)。その隣は、米軍統治時代(トカラ列島は1952年に返還)に作成された5万分の1の地形図です。国土地理院の地形図が発行されるまで、戦後30年近くも唯一の地形図として使用されていました。空中写真をもとに作成したものと思われます。

20万分の1地形図(1965年) 米軍作成地形図

国土地理院の実用的な地形図である5万分の1と2万5千分の1の地形図が出たのは1972年になります。その際の2万5千分の1地形図の名称は、諏訪瀬島でした。1万分の1地形図が2006年、火山地質図(地質調査総合センター)が2013年、火山基本図・火山土地条件図が2023年となります。

(2)地名について

1813年の噴火後、70年近く無人島の時代があり、新しく移住してきた人は大半が奄美大島の出身で、以前の地名は全く知らなかったと思われます。おそらく、居住している間に近くの平島や悪石島などの住民から教えてもらったのではないかと思います。白野が記した報告書は見ていないのではないかと思われますが、上述したように白野も平島の住民から聞いて記入しました。元は同じと考えると明治のころはこのような地名を使用していたのではないかと考えます。その後、100年ほどの間に島民の間で、異なる地名が生まれたり、白野の記述自体が誤っており平島や悪石島の島民から正確な地名を新たに伝えられたりすることによって、現在の呼称になったとも考えられます。

気になる地名として、富田峯、根神岳、水川などがあります。七島問答では、富田峯、富立崎の表記となっていますが、50年前に当時の区長さんから伝えられた名称は富立(とんだち)でした。島の方は、この場所を訪れる場合、船でやってきます。そうすると、七島問答にある富立(崎)がとんだち(さき)となり理屈に合っています。根神岳については、集落に最も近く身近な存在です。ところが、5万分の1地形図では根上岳となっており、名称も位置も違っている。根神岳という名称は、七島問答及び拾島状況録においても使用しており、位置についても標高470mではなく、408mの鍋状の火口を持つ山体です。現在の国土地理院の地図はいずれも470mの場所を根上岳としています。水河(すいごう)についても、白野が表記をするとき間違えたか、編集者が製本にする際に間違えたのではないかと思われます(七島問答と十島図譜においても同じ間違いがあります)。サンズイの河を三本川の川にしたのではないか。ただし、水川の読みは現在でもすいごうですのでこのような推察をした訳です。

1 笹森儀助の諏訪之瀬島滞在日記 東喜望(1985):笹森儀助とトカラ列島、白梅学園短期大学紀要、21、p3~16

七月一一日 島舟を二円六十銭で傭い午前七時三十分出帆、同一一時二五分諏訪之瀬島着。池山仲吉方へ投宿。開島の先駆者藤井富伝の来訪を受け二時間余会談、開島の顛末を聞く。(以下一四日まで、同行者が代行せしものか、二二日島民を集め演述。一三日戸籍及び当地の状況調査・児童の学習参観。一四日村落及び噴火前の遺跡調査・東海東海岸の耕地視察等を実施。)一五日午前七時出起、御嶽登山、一二時絶頂着。噴火口・旧火口・熔岩遺跡など観る。一六日東岸を巡り七つ穴の岩窟(八十余年前の噴火の時の避難場所。島民はここから出帆したという)を見、西崎まで巡視。一七日現島民移住以来の沿革調査。前噴火の際、陶器を運びし七つ穴の上方を調査、陶片を発見す。一八日新村建設可能地の有無及び噴火口探究のため漁舟にて全島一周。脇山湾に上陸、沖縄人出稼漁の小屋あり。迫地浜へ上陸、熔岩を踏みわけ噴火源を探るも果さず。劇潮、舟進まず、漸く夜十時帰宿。一九日臥床。二十日島民を集め改良すべき事項を協議、決定。二一日農省務省吏員・県官ら五名御嶽登山。激浪のため船を引揚ぐ。二三日三度御嶽登山、噴火口発見。池山仲吉の妻子より開島当時の事情を聴取。午後六時より暴風。二四日風害作地を踏査。二五日午前四時暴風止む。島民に世話人の選挙と給与額の増加を勧告。二六日旧道踏査。藤井富伝を島庁雇に採用。二七日島庁書記奥村及び浜上謙翠の書状(六月一一日付大島発)悪石島の舟にて届けらる。同舟、悪石島に於ける台風遭難状況を報告(枕崎鰹漁船二艘難破。乗員六十人中五十四人救助、内三六人枕崎へ送還、一八人残留。溺死者六名、死体捜索中)。二九日瀬尾書記・松田戸長悪石島、漁船に便乗して先発せしも逆風のため帰島。今朝より米尽き唐芋・粟の雑飯となる。三一日瀬尾・松田悪石島へ先発。八月一日藤井富伝来訪、移住以来の船舶・総入費等を語る。二日鹿籠浦(現枕崎)より難破船捜査の船到着。黒島にて二十余船難破、溺死者一四九人ありしを聞く。五日軍艦海門号に船を牽かせて悪石島へ渡る。

*笹森が視察の行程と経過を一覧表にした『川邊郡拾島巡回覧日記』を元にしたものです。内容も簡潔で、無人島となるきっかけとなった1884年の大噴火の火口を特定するために、3回御岳に登ったり、迫地浜(迫尻か?)から上陸して熔岩(大船浜溶岩流か?)を踏み分け、噴火源を探したとあります。大船浜から旧火口までは現在でも登るのは厳しいコースです(水河からであれば見晴らしもよく旧火口にたどり着いたと思われますが)。なお、笹森は諏訪之瀬島に渡る前から病床に伏しており、諏訪之瀬島に着いた日から4日間寝込んでいたとあります。