![]() 1813(文化10)年の噴火について

1813(文化10)年の噴火について

1 文献に見る噴火前の島の状況

(1)薩摩藩(島津家)等の古文書に残された3つの噴火記録

・正徳元年(1714):薩摩の国の諏訪(之)瀬島が噴火した(西藩野史巻之十九)

・宝永または享保七年(1710〜1722):諏訪之瀬 の大噴火で、病人は皆々死に果て、(島外から)四十里(約160km)の間は魚も傷みました。風下は一夜に灰の降ること五六尺(1.5m〜1.8m)で、風が吹けば海に吹き込みました(空順日記)

・宝暦十三年(1763):四月十三日〜五月十二日、七島の内諏訪之瀬(島の御岳)が噴火し、島全体の人(達)、皆思い思い(中之島等か)脇の島へ逃げた(隅陽記)

この記録は鹿児島県が2025年2月にホームページに公開した、「鹿児島県江戸時代以前災害史料集成」に掲載されているもので、従来、この記録はどこの文献にも記載されていないものです。文化10年(1813年)の大噴火で無人島になった関係で歴史が空白になっておりました。後述するように、文化の噴火は二人の生き残った老婆により伝えられていましたが、それ以前の記録は全くありませんでした。

1710年か1722年の噴火についての記録で、病人は全員死亡したとありますが、どういう理由で死亡したかよくわかりません。有毒ガスの発生で体の弱い人が亡くなったのでしょうか。次に島の周辺160kmで魚が傷ついたとありますが、考えられるのは豊かな漁場を持つ諏訪之瀬島で大噴火が起こり、海に大量の泥流(岩屑なだれ)が流れ込んだ(爆発カルデラの発生により津波が生じた)ことにより魚を傷つけたのではないか。さらに、一夜で火山灰が1.5~1.8m以上も降り積もるほどの規模の大きな噴火が起きたとありますが、どの火口から噴火し、どちらの方向に積もったのかといったことが疑問として残ります。おそらく、集落の周辺に積もったものと思いますが、北風に乗って集落に降ったとすると冬の季節と考えられます。

宝暦の噴火の詳細は明らかではありませんが、1ヶ月間に及ぶ噴火活動は半世紀前の噴火活動を想起させ、その恐怖心が島外避難に結びついたのではないかと思われます。避難した後、いつ頃島民は戻ってきたのかが不明です。笹森の調査で安永6年(1777)の墓が見つかったとありますので、もしかしたら短期間で戻ったのではないかと想像されます。さらにその半世紀後に文化大噴火が起きた際にいち早く避難ができたのは、これらのことが伝承されていたからではなかったかと考えられます。

以上の新たな噴火活動の記録により、近年の活動は全て文化の噴火によるものと考えられていましたが見直す必要が出てくるかもしれません。

(2)拾島状況録

文化十年(1813年)の噴火以前、住民は現在の村から谷をへだてた東南一帯にかけて住み、戸数は百戸以上あったのではないかと言われている。現在の住民が移ってきて家を建てるとき、もとの住民の家のあとを探しもとめ、元浦の近くから次第に東北へのびて三十六戸の家屋がつくられた。その時、もとの住民の家のあとを推定したが、灰が三尺(90cm)近くつもっていたけれども、樹木(多くはガジュマル)、枇榔の巨木、金竹などがのこっていて、その境界がはっきりわかったという。「(略)この島には、かつて四つの寺があった。寺の名は、宝壽山竜福寺、東村庵(以上禅宗)、竜壽山円命院、宝積寺(以上真言宗)といった。どこにあったのか、その跡は不明だ。しかし、移住民の住んでいる土地の裏山に古い墓があり、火山灰に埋まってしまって頭が一尺(30cm)ばかりのぞいているもの二つと、五重塔上の円形の石三つと、横倒しになった墓石(新しいほうの墓石には文字が残っていて、安永六年(1777年)酉十月肥後市郎右衛門と読める。戒名も書いてあるが判読できない)が、長方形をなす一反(1000平方メートル)ばかりの広さの土地の中に散財している。」

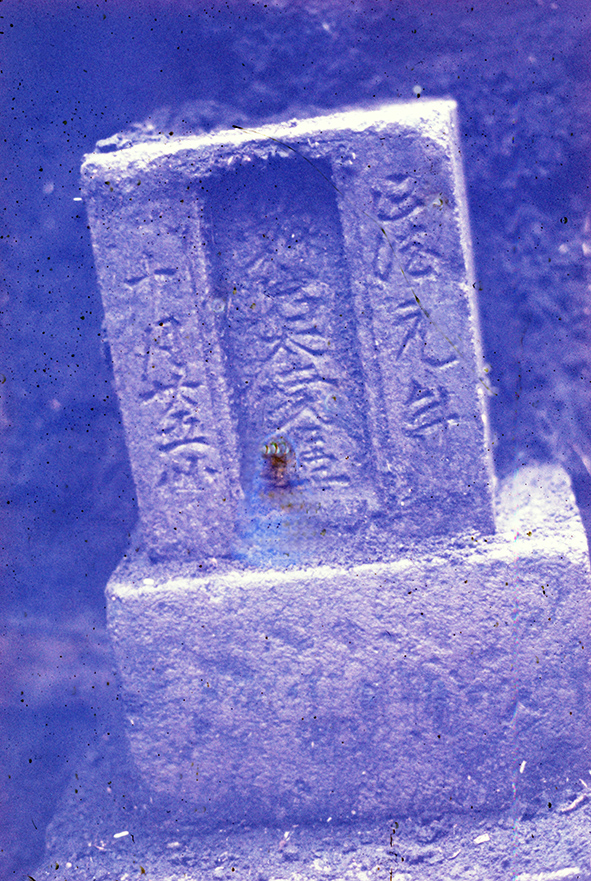

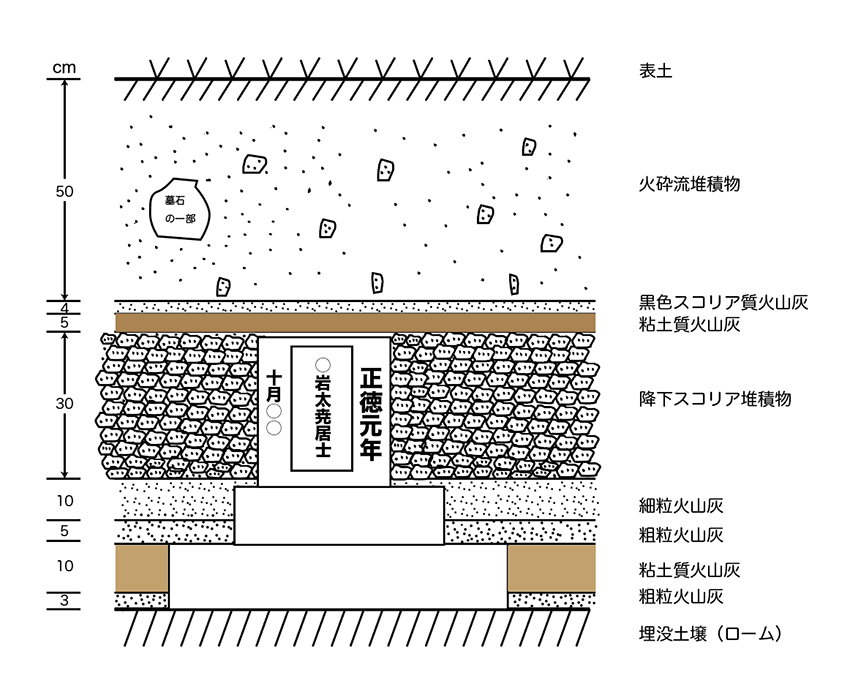

正徳元年(1711年)の墓石…左側に傾いている 集落付近の墓地に見られる1813年降下火砕堆積物の層序

2 文献に見る噴火の前兆や発生時期などについて

(1)七島問答、十島図譜(白野夏雲)

明治17年4月20日、当時鹿児島県の勧業課長であった白野夏雲は隣の平島から船を進めてやってきた。ほぼ1日をかけて船で一周し、観察を行った。その結果が七島問答に記載されているが、文化10(1813)年の大噴火以降無人島であったため、上陸はしていない。船からの観察や、同行した平島の船乗りたちや、その後の悪石島での島民からの聞き取りなどから得た報告であった。

*特に言及なし。

(2)拾島状況録(笹森儀助)

明治28年7月11日〜8月4日まで諏訪之瀬島に滞在した笹森儀助によっても文化10年噴火の前兆等の情報は記載されていない。

(3)宮本常一 南の島を開拓した人々(2006年) 河出書房新書

明治17(1884)年に移住してきた人のなかで、生き残った人は83歳と73歳のふたりのおばあさんだけでした。年上のおばあさんは噴火のとき12歳、もうひとりのおばあさんは2歳だったので、若いおばあさんはなにもおぼえていませんが、年上のおばあさんはおぼろげながら当時のようすをおぼえていました。その話によりますと

「とつぜん、家もなにも倒れてしまうほど島がゆれ、大きな音がして御岳は天にすさまじく火をふきあげ、それがどっと家々の上にふりかかりたちまち火事になって焼けひろがりました。人々はいそいで島の東南にある七ッ穴とよばれている岩あなの中へにげかくれました。

噴火は三日も四日もつづきました。

やっと噴火がおさまったので、切石というところに引きあげてある船のところにいってみました。船は火山灰の下にうもれていましたが、さいわい焼けてはいなかったので、鍬で掘りおこして海にうかべました。また諏訪之瀬島の北にある中之島の在番所からも助け船がきて、中之島、悪石島、平島、臥蛇島、口之島にそれぞれ何人ずつとわりあてて、島の人々を船で運びました。

おばあさんの記憶では焼け死んだ者はひとりもいなかったというのですから、五百人ほどの人が、それぞれ島の大きさによって人数をわりあてられたのでしょう。近くの島のほうも、小さい島にたくさんの人がやってきたのですから、どこでもずいぶん暮らしにこまったことでしょう。

けれども、いちばんこまったのは諏訪之瀬島の人たちです。自分の島は帰りたくても植物も育たない、住む小屋もないところになってしまって、帰ることもできません。こうして、よその島できゅうくつな思いをしながら、71年のあいだにはつぎつぎに死んでいって、明治17年に生き残っていたのは、悪石島にいったこのふたりだけになってしまったのです。どの島にわたった者も、島には余分な土地もなく、じゅうぶんに食べることもできないで、さびしく死んでいったのでしょう。そして、もういちど島へ帰って住みつこうとする人も、いなくなってしまっていたのです。」

*この記述によると、大きな地震の後、噴火は突然発生し3〜4日続いた。噴火により集落の家々が焼かれて住めなくなったのと、噴火が治まったので避難したとあります。島民の避難を手配したのは中之島の在番所で、七島衆ではなかったようです。

(4)トカラ塾 南島学エレキ版(2009年) 第04回 オシマバ(2)

平成21年トカラ塾 南島学エレキ版 第04回にて、平島に在住していた作家の稲垣尚友氏が現地の女性(文化年間生まれのオシマバの娘シマ)から聞き取りをした報告が以下である。

「文化年間(1804〜1818年)生まれのンバアがわらべのころ、東へ5浬離れた諏訪之瀬島で大噴火が起きた。山から噴き出す灰がひどくて、一寸先も見えないほどであった。飛んでくる火石で家はことごとく焼かれ、島民は海岸にある岩穴に難を逃れていた。それが何十日も続いた。四百人とも、五百人ともいわれる人が住んでいた大きな島であったが、いよいよ駄目だと判断して、老いも若きも浜へ下り、大騒動して灰に埋まった丸木舟を掻き出す。舳先まで埋まっているから、鍬を振りおろさないことには無理だった。火石を避けながら近隣の島々へ漕ぎ出した。多くは北隣の中之島へ向かったが、南の悪石島や、西の平島、それに口之島へも渡った。焼石は海を越えて、ンバアの平島にも飛んできて、危うく山火事になるところであった。恐ろしいことは重なるもので、同じころ島では山の神様が大暴れしていた。そのことを文化年間生まれのンバアが、幼いシマに語って聞かすのだった。」

「ながし(梅雨)がひどうして、何日もお天道様を見とらんなぁ。かねて(いつも)の年ならば、クチナシの花も散って、いよいよ粟が実をつけるころやが、そん年は、花の散る気配もなかふうで、いっちょん(いっこうに)穂が育たん。(略)その晩つけ、空が、こう、薄明るかったが、どい(そこ)からか、ドーンという大砲みたよな音がして逃げて、はて、また、諏訪之瀬やろうか、て。そい(そこ)から逃げて来た者に聞けば、御岳の火噴きにすっと、音が違ごうちょん。」

*ながし(梅雨)の頃という発生時期についての初めての証言が見つかった。南西諸島の梅雨は5月〜6月頃と考えられる。

3 文献に見る噴火の推移の記述

(1)七島問答(白野夏雲)

<原文> 今ヨリ七十年前即文化十年ニ於テ噴火ノ為メニ悪石島ニ避テ今日ニ存命スル老婆ガ二人アリ 一人七十三年有川万鶴ト云フ 三歳ノ時噴火ニ逢フモノナリ 一人ハ八十三年肥後福ト云フ 十三歳ノ時噴火ヲ避ルモノナリ 故ニ元村ニ在リシ日其母姉ニ随ツテ共ニ水ヲ汲メリ為ニ能ク元浦冷水ノ所在ヲ知ルヲ得タリ 貴重ノ老婆ト云フヘシ

<口語訳(1965年 十島村役場作成)> 今から七十年前、つまり文化十年に噴火のために悪石島に避難して、今日まで存命している老婆が二人いる。一人は七三才、有川万鶴といい、三才の時に噴火に逢ったものである。もう一人は八三才、肥後福といい、十三才の時に噴火のため避難したものである。だから元村に居った時に、その母姉について一緒に水を汲んでいたという。だから元浦の冷水が湧き出る場所を知ったのである。貴重な老婆といわなければならない。

*これが、文化10年大噴火の最初の記述であり、以降、この年号が定着した。ただし、噴火に関する詳細は無い。

(2)島嶼見聞録(赤堀廉蔵)

七島ノ地質慨シテ硫黄分ヲ含有セサルモノナシ就中諏訪ノ瀬島ハ最モ多量ナリ本島ノ噴火ハ何百年前二起リシカ得テ知ルヘカラスト雖モ隣島古老ノ言ニヨレハ二三十年間ニハ必ス一大破裂アリ今春一月ノ鳴動ハ未曾有ニシテ其火口ハ御嶽ノ裏面ニアリ當時ノ降灰ハ極テ烈シク十里内外二飛散シ鳴動百里外二轟ケリ是カ為メ七島人民寝食ヲ安セサル三旬ノ長キニ渉レシト云フ爾後火勢減衰セシモ尚他ノ七島火山ノ如ク平穏ラス晝夜間断ナク鳴動シ噴出スル煙灰ハ漆黒ニシテ照炎ハ天ヲ衝キ横二倒レテ空ヲ覆ヒ東風二逢ヘハ西二倒シ西風二逢ヘハ東二向ヒ降灰尚ホ数里ノ間二飛散シ人ヲシテ寒ク心悸レシム

*明治18年5月25日〜10月3日にかけ、鹿児島県知事より地租改正の命を受けた税収係の赤堀廉造ほか22名が南西諸島の大々的な調査を行った時の報告書である。

(3)拾島状況録(笹森儀助)

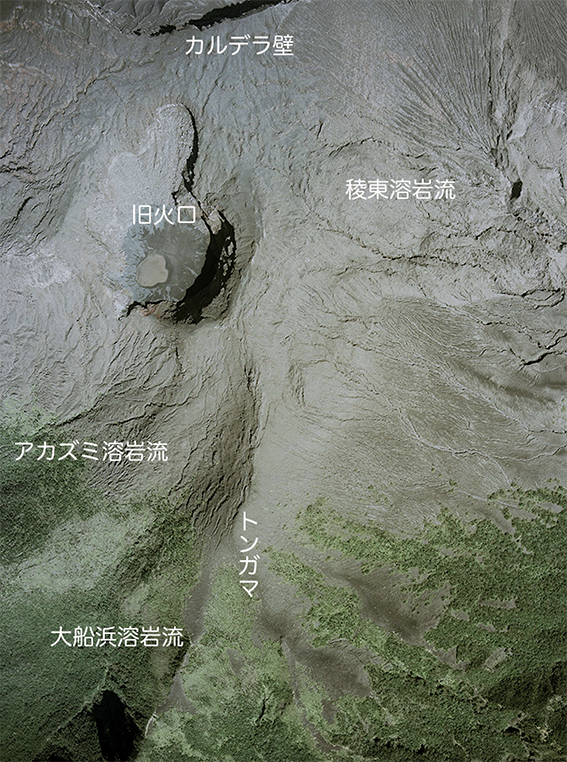

御岳の南面と北面には、それぞれ新旧二つの噴火口がある。南にあるのは、文化十年(1813年)に大噴火した旧噴火口で、深さ二町(216m)あまり、周囲十町(1.1km)ほどで、御岳が崩れたあとの焼石でできた崖がまわりをとりまいている。西側の高さ一町(108m)ほどのところが、幅四十間(72m)ばかりにわたって崖がきれていて、熔岩の流出したあとが残っている。現在(明治28年)、噴火は頂上に近い北面に移っていて、そこに噴火口があり、旧噴火口の方は、いまでは火が絶えている。明治十六年に旧火口の近くまでのぼったという者がいたので、案内をしてもらった。当時の状況をたずねてみると、そのころからすでに火はなかったが、いまにくらべると底が深く、周囲が小さかったと述べた。頂上の焼石が次第に崩れて砂となり、雨に流されてそこにたまったのであろう。底は現在周囲が五町(540m)ほどで、平坦になっている。これから年ごとに底が浅くなり、広くなるだろう。火口の西方から噴出した熔岩は、扇形にひろがりながら落下し、海岸の南は大船浜から北は脇山の下まで一里(4km)ほどのあいだを埋め、さらに海中に二間(3.6m)から十余間(18m)ばかりの厚みをもって流出した。その熔岩は凝結し、ちょうどとかして流した鉄が固まったようで、暗黒色をていしさまざまな奇岩をつくり出した。しかし八十年以上もたった現在、表面が風化して土砂となり、雨で洗い流されたり凹みにたまったりして、以前のままの形のものは少ない。そしてこの土砂のたまったところには、芒やつつじが生え、また南方の根神山、北の脇山の方から、島の方言でベロ樹とよばれる木が次第に茂ってきて、樹林となった。(略) 御岳の中腹から上は、ことごとく昔の噴火で焼かれたあとで、その状況からみて、火勢は次第に北に移り、現在の噴火口にいたったようすである。南の麓から頂上へゆくあいだには、噴火口のあとが多く残っており、頂上には熔岩の凝結した奇石が今も依然としてある。しかし南部の土地はだいぶ年月がたったので、焼石が少なく、流出した熔岩も土と化し、中腹から下は樹木がうっそうと茂っている。

*前川慎一郎(1976):諏訪之瀬記、ヤマハ友の会、現代文に訳編

4 文化噴火の火口はどこか、溶岩流はどこを流れたか(近年の研究より)

(1)平吉(1974):諏訪之瀬島の火山活動 付録:火山噴火史、トカラ叢書1、p40

1813年活動を噴出物から再現してみることにする。第4図に見られるように、活動の始まりは、粗粒の黒色火山灰の降下である。火口の周辺では、それまでに火口を埋めていた物質や火道をつめていた物質、火口(道)壁などの岩片が爆発によって飛ばされたと考えられ、火口の南東斜面に最大20×10m程度の巨岩が堆積しているのが見られる。その後、火山灰の噴出が行われ、3km離れた部落周辺では最初の噴火による堆積物となった。次に降下した細粒の茶褐色火山灰と最初の粗粒な黒色火山灰とは交互に堆積している。その頃噴火も最高潮に達し、まずスコリアの噴出を行った。このスコリアは非常に発泡が良く、爆発の激しさを物語っている。大量のスコリアの降下につづいて、細粒の茶褐色火山灰、粗粒の黒色火山灰が続いたが、この粗粒の黒色火山灰の層中に多くの竹などの炭化物が発見され、かなりの高温であったことを示している。その直後に火砕流が流出したことから考えて、佐藤(1963)のいう規定細粒部に相当するものかもしれないが、今のところよくわかってない。(略)

火砕流の流出後、溶岩流が二条流れ、一つは水河方面に、一つは迫尻方面に流出したことになっているが、特に迫尻方面に流れた溶岩流には疑問な点が多い。というのは、溶岩流は重力に従ってより低い地形に沿って流れるという性質を持っているが、それからすると迫尻方面には流れそうにもないと考えられ、文化火口を流出口とするのはやや合点がいかない。溶岩流の新鮮さから考えると、おそらく1813年のものであろうが、ただ流出口は文化火口ではなく、山腹中に開孔した側火口からであろうと思われる。現在、それを調査中である。これらの溶岩流は、何れもアア型、つまり表面がコークス状のトゲトゲした形態をもつ物でさまざまな形をしている。又迫尻の溶岩流の側面には、自然堤防が見られる。

*佐藤博之(1963) :屈斜路火山砕屑流堆積物の基底細粒部、火山、8、3

(2)平沢・松本(1983):鹿児島県トカラ列島諏訪之瀬島の火山地質、火山、28、p101〜115

本島に記録として残る最も古い噴火は、1813〜1814年(文化10〜11年)のものである。笹森(1895)の報告の中に悪石島の2人の老婆の証言が紹介されており、噴火当時の様子を部分的に知ることができる。さらに、鈴木醇(1936)はその噴火の概略を述べている。この活動によって生じた溶岩流は松本唯一によって文化溶岩と命名され、松本幡郎(1956)により記載されている。(略)

文化噴出物は安灰色黒色の溶岩と凝灰角礫岩の互層からなり、厚さは少なくとも50m以上である。この表面は赤色〜茶褐色を呈す。火口から離れるにしたがい多孔質になり、部落付近では黒色のスコリア層や火山灰層となって広範に露出する。溶岩は塊状溶岩で、表面は溶岩餅にみられるような形態を示す。その内部構造は多孔質の俵状の形態を示す溶岩塊が累なっているようであり、おのおのの溶岩塊の境界がガラス質になっている。そしてそれは内部になるにしたがい、空泡が減り、境界が不明瞭になってくる。このことより、この溶岩は高温の溶岩塊が大量に放出され、互いに融着し流動したものと推定される。さらにこのことは航空写真の判読より、この溶岩の表面にみられる溶岩条線が、通常の溶岩にみられるものよりむしろ地辷りに似た条線を示すことからも示唆される(守屋以智雄、1978)。御岳火口壁の様子より、溶岩塊を大量に放出した噴火は少なくとも6回連続的に繰り返されたらしい。この活動の中心は現在の御岳火口、及びそれに隣接した文化火口であると思われる。溶岩はアカズミと大船浜の2方向(松本幡郎、1956)と文化火口の南東に流下している。

*火口は、文化火口(旧火口)である。溶岩流は、アカズミと大船浜、文化火口の南東部の三つである。

(3)平吉(1983)諏訪之瀬島の火山地形と形成過程、地域研究、24、p38〜51

この噴火によって旧火口より西部の水河〜赤墨及び大船浜に溶岩を流出(文化10年に流出したので文化溶岩流といわれている)した。水河〜赤墨に流出した溶岩流は、旧火口より続く浸食谷を流下し、海岸付近でデルタ状に広がっている。表面形態は、ガサガサしたコークス状を呈しているが、一つ一つの岩塊は大きく変化に富んでいる。旧火口〜高度400mまでの間に流出地形をみることができない。これは、後の土砂や噴出物におおわれて不明であるが、旧火口起源でない可能性もある。大船浜に流出した溶岩流は、やや小規模で流路には溶岩堤防をみることができる。表面形態は水河方面に流出した溶岩流に類似している。ところが、流路をたどると、旧火口につながる谷とは尾根一つ隔たった別の谷となり、旧火口から流出したと考えるには無理がある。溶岩流は、厚い土砂や植生などにおおわれて野外調査は困難であるが、空中写真の観察によると、旧火口西南西約500mの尾根に崩落(ズレた)地形がみられ、噴出物が降下し流動した可能性がある。以上の他に、御岳西北西斜面および南南東斜面に溶岩流地形がみられ、西北西斜面の溶岩流は水河まで流下し海に流入している。これは御岳斜面から流下したものであるが、単純な 溶岩流ではなく、降下火山砕屑物が溶融して流動した可能性がある。御岳頂上付近のカルデラ壁に少なくとも5枚の溶結した溶岩流状の地形がみられるが、延長すると徐々に層が薄くなり、スコリアを中心とする層に変化していく。(略)

この噴火は多量のスコリア放出という点に特徴があり、断続的に活動を行なった。火口付近では、高温のまま降下・堆積するため、溶融・溶結し溶岩流状となったり、流れ出した部分もあった。緩やかな斜面に堆積した場合に変化はみられないが、急な斜面では降下堆積後流動した地形がみられる。部落付近では、噴火が始まって数日のうちに家屋を焼失するほどのスコリア降下があった。活動の最後に、溶岩を流出(文化溶岩流)した。中心火口は2つあり、スコリアの降下を主とした活動を行なった新火口(この活動で噴石丘を生じた)と、文化溶岩流を流出する活動を行なった旧火口があるが、旧火口の活動については疑問がある。

(4)小林・原田(1984):諏訪之瀬島火山の地質、火山、25、p319〜320

1813年の噴火ではスコリア噴火に溶岩の流出が伴い、最後に馬蹄形のカルデラが形成された。古記録によるとこの噴火は数日間続いたらしい。スコリアは島の全域を覆い、特に西海岸では約30mの厚さをもち、全体が弱く溶結している。最初に溢れ出した溶岩は旧地形の多少の起伏をのりこえ、西へ3方向、東へ1方向流下した。この噴火では溶岩流出後もスコリア噴火が続いたために、溶岩上にも厚くスコリアが堆積した。しかし溶岩はその後も流動を続けたために、特異な溶岩地形が出現した。例えば1流路ではスコリアに厚く覆われた溶岩の中央部が流失し陥没したために、溶結したスコリア堆積物からなる自然堤防が出現した。また別の支流ではスコリア噴火の終了後に溶岩が海岸部に到達したために、溶岩がスコリア層を覆っている。このようにスコリア(軽石)噴火の継続中に溶岩が流出した場合、火砕堆積物と溶岩の層位関係が一定でなくなったり、また特異な溶岩地形の出現することがありうる。三宅島1983年10月の噴火でも類似した地形が出現した。

(5)嶋野・小屋口(1996):諏訪之瀬島火山の文化の噴火〜1813年(文化10年)〜の推移について、日本火山学会講演予稿集、p188

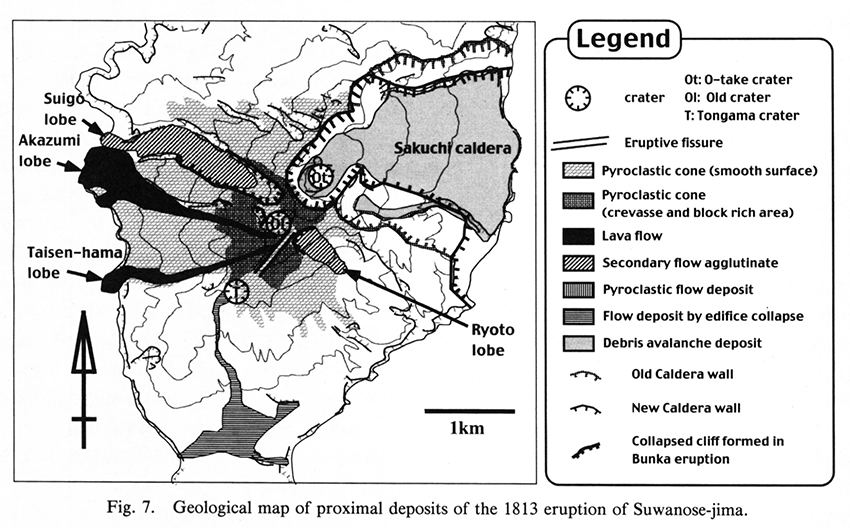

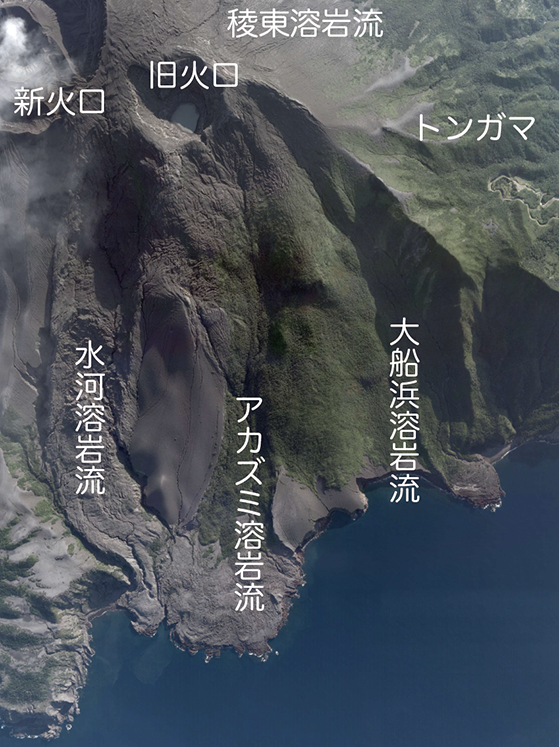

島の中部の西海岸から東側斜面中腹にかけての大部分は、文化噴火の噴出物に覆われている。最高点の御岳山頂から南西に延びる稜線上では、アグルーチネートが長さ約1kmにわたって分布し、南西端ではリング状に堆積している。また稜線の西側約1kmの範囲には高さ数mに及ぶアグルーチネートの岩塊が数多く見られる。西側斜面の大部分には、赤色酸化した発泡スコリアが、微溶結して厚く堆積している。大船浜の北では厚さが約30mに達する。また東側斜面には黒色スコリアが微溶結して堆積している。溶岩は西麓のアカツミと大船浜に流下している。玄武岩質安山岩からなり、厚さは約5mである。微溶結スコリアを削剥または被覆している。西麓の水迫と東側斜面へは、アグルーチネートが溶岩堤防を作って舌状に流下している。厚さは数10mあり、所々ブロック状にわれている。溶岩流と同様に玄武岩質安山岩からなる。文化噴火の噴出物を多く含む泥流堆積物は西麓に多く見られる。南部の集落付近にも大量に堆積しており、多くの場合には降下堆積物を被覆する。御岳山頂より北側には、東に向かって馬蹄形のカルデラがある。この内側にの南部には、黒色の発泡の良いスコリアからなる火砕流堆積物が認められる。アグルーチネートと溶岩流の分布から、文化噴火ではアカツミへ溶岩を流出した文化火口、大船浜へ溶岩を流出した稜線上の割れ目火口、その南西の円形火口(トンガマ火口)の3カ所で活動したと考えられる。

(6)小林(2000):諏訪之瀬島火山、1813年噴火(文化噴火)の噴出物、第3回諏訪之瀬島火山の集中総合観測、p87〜94

旧火口の西側斜面に三つのローブがあり、北側から、水迫溶岩、赤墨溶岩、大船浜溶岩と仮称する。この他、南東側斜面にも小さなローブがある。これら溶岩の成因については、平吉(1983)と平沢・松本(1983)はアグルチネートの二次流動としているのに対し、嶋野・小屋口(1996,1999)では赤墨溶岩と大船浜溶岩は通常の溶岩流であるが、水迫溶岩と南東側斜面の溶岩はアグルチネートの二次流動とみなしている。溶岩流がアグルチネートとの二次流動とする根拠には、その分布が推定される火口まで追跡できないことや、その内部に溶結構造が顕著なことがあげられている。そこでまず噴火口の位置を特定し、「溶岩流」との関連について議論する。

テフラの正確な分布図が描ければ、噴火地点を推定することが可能になるが、今回の調査では完成させることはできなかった。また小さな火山島のため、正確な分布を描くのは不可能かもしれない。現在公表されているのは、平吉(1983)による分布図だけである。火口から西方に分布しているパターンは概ね妥当なものと思われる。しかしその噴火口は新火口と考えている。一方、平沢・松本(1983)は新・旧火口とも活動したと考えている。また嶋野・小屋口(1996)は旧火口とともに、尾根沿いの割れ目火道とトンガマ火口もその候補としている。このように文化噴火の火口の位置は、研究者によって異なった地点が推定されている。

西側の海岸に露出する3つの溶岩流は、互いに異なった外観を呈している。大船浜溶岩は均質な溶岩部分がスコリア堆積物を覆っている。赤墨溶岩は一部はスコリア堆積物に挟まれており、流路の中央部分は大きく陥没し均質な溶岩が露出している。一方、水迫溶岩は岩体全体が溶結構造を示し、均質な溶岩部分は認められない。しかしこのような多様な参状も、スコリア堆積物に覆われた溶岩流が示す特殊な地形と考えることができる。

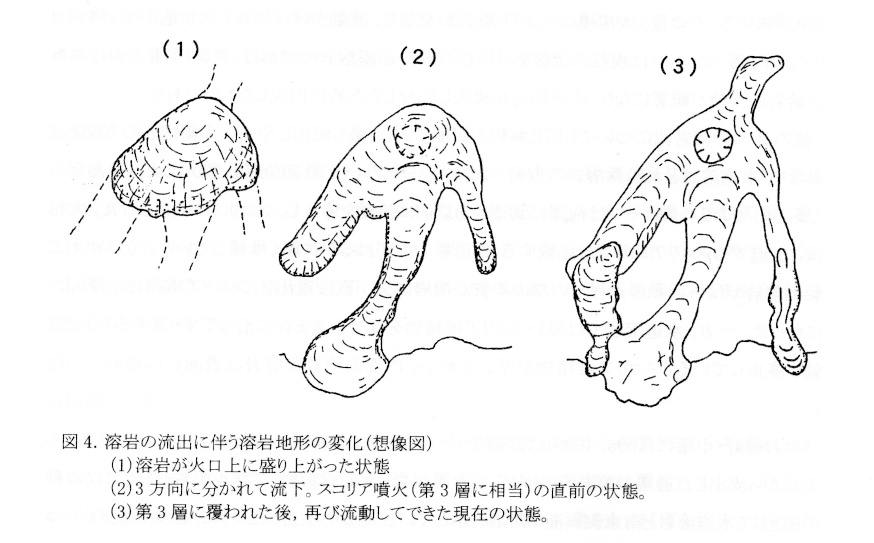

図4は3つの溶岩流の流下を段階的にわけて図化したものである。これら溶岩流の地形は、三宅島の1983年噴火の際に出現した「再流動溶岩」(小林、1984)と基本的には同じ成因で説明が可能である。図4の(1)は火口から溢れ出した溶岩が盛り上がり、下方に流下を始める直前の想像図である。(2)は溶岩が3つのローブにわかれて流下し、いったん停止した状態の図である。旧地形を考慮すると、溶岩流として最も流下しやすかったのは赤墨溶岩であろう。溶岩の一部がスコリア堆積物に挟まれていることから、溶岩の流出以降にも多量のスコリアの噴出があったことがわかる。赤墨溶岩の自然堤防にあたる部分は、大部分がスコリア堆積物で構成されている。この特異な地形は上部のスコリアが堆積する以前に、溶岩は海岸付近にまで到達していたことを意味する。その後、大規模なスコリア噴火が発生し、流動がほぼ停止した状態の溶岩をスコリアが厚く覆った。(3)は現在の状態を示しているが、赤墨溶岩の地形は、スコリア噴火の後に再び溶岩の流動が顕著になり、中央部分が流出し陥没したために出現したものである。

.png)

図5 山頂付近の旧火口から西斜面を流下した文化溶岩流(北から水郷、アカヅミ、大船浜溶岩)。各溶岩流は特徴的

な地形を保持しており、その成因については4-2で議論する。西嵜と折倉嵜を先端とする須崎溶岩も明瞭な溶岩地形を

もつが、文化噴火よりは古い時代の溶岩。写真は高橋潤一氏撮影

*この図は小林(2022)による

(7)嶋野・小屋口(2001):諏訪之瀬島火山1813年噴火(文化噴火)の噴火様式とマグマの脱水過程、火山、46、2、p53〜70

一般に火口周辺にのみ堆積するアグルーチネートが御岳山頂付近からトンガマに至る北北東ー南南西方向の稜線(トンガマ尾根)に沿って厚く分布することから、文化噴火ではこの稜線に沿って火口列が開口し活動したと考えられる。また、次に挙げる証拠から、文化噴火では特にトンガマ火口、旧火口、御岳火口を中心に活動があり、トンガマ〜旧火口間では割れ目火口が開口し活動をしたことが示唆される。まず、トンガマ火口については、降下火砕堆積物Unit A〜Fの厚さ、粒径がトンガマを中心に遠方ほど減少すること。トンガマにピークをもち半円形の崩壊地形を伴って厚いアグルーチネートが分布し、その下流域に含火山弾流れ堆積物が分布することから、この火口の活動によりUnit A〜Fと火砕丘の一部が崩壊したことがわかる。旧火口については、明瞭な円形の火口地形があること、アグルーチネートが周囲に特に厚く堆積すること、アカヅミローブがここから流出していることから、火砕丘形成時に活発に活動をしたことがわかる。御岳火口については、火砕丘が作地カルデラのカルデラ壁で最も厚く、旧火口周辺とは別のピークをなしていること、および作地カルデラ内の火砕流堆積物がこの付近を給源としていることから、この火口から火砕物が大量に噴出し、火砕丘および火砕流堆積物が形成されたことがわかる。Unit Gスコリアは旧火口以北に分布中心があり、旧火口〜御岳火口より噴出したと考えられる。また、現在は明瞭な火口地形を示さないが、トンガマ尾根に沿って背ビレ状にアグルーチネートが特に厚く堆積すること、タイプ1ローブ(大船浜ローブ)がここを起源とすることから、この稜線上に割れ目火口があって活動したことが示唆される。(略) 文化噴火の推移は、以下のようにまとめられる。噴火初期には、層序の基底〜下部にあたるUnit A〜Fが、火口列南端のトンガマ火口から順に噴出した(Phase 1)。噴火後期には堆積物層序の上部にあたる火砕流、UnitG、溶岩流が火口列の北側(割れ目火口〜御岳火口)から噴出し、火砕丘の主体部が成長した(Phase 2)。さらに噴火終了時には御岳山体が崩壊し作地カルデラが形成された(Phase 3)。

(8)嶋野・下司・小林(2014):離島活火山”諏訪之瀬島火山”の火山地質図、GSJ地質ニュース、3、p200〜203

1813年噴火では、、まず島の南山腹に火口が開き、そこから小規模な水蒸気噴火が起こり、少量の火山灰が噴出しました。やがて、噴火割れ目が次第に御岳山頂部に向かって拡大し、激しい割れ目噴火に移行しました。火口周辺に堆積した噴出物は、急峻な地形のために相次いで崩壊し、”火砕流”となって島の南部や東部、西部の海岸まで流下しました。火砕流は、噴火の終了まで繰り返し発生したと考えられています。集落付近には、この火砕流堆積物が厚く堆積しています。また、集落付近に分布するこの火砕流堆積物には、しばしば直径10mを超える巨大な岩塊が含まれています。岩塊はアグルーチネートと呼ばれる、まだ高温のスコリアが堆積して癒着した岩石からなり、火口周辺に急速に堆積した噴出物が高温の状態で崩壊し、火砕流となったものと考えられます。

噴火活動は次第に現在の山頂部に移行し、御岳火口や旧火口と呼ばれる火口群からは大規模な溶岩噴泉を伴う準プリニー式噴火と呼ばれる激しい火砕噴火が発生しました。激しい火砕噴火によって噴出したスコリアは、諏訪之瀬島の全域に降下しました。火口から4kmほど離れた現在の集落付近でも、直径5cmを超えるものも含まれる粗粒のスコリアが厚さ20〜30cmにわたって堆積しているのが観察できます。また、主な噴出源である御岳火口の周りに堆積した噴出物は、最大80mの厚さがあります。急峻な斜面に堆積した噴出物は高温状態で流動し、その一部は西海岸まで達しました。この側方流動した堆積物は、ある種の地すべりのような構造を持っています。また、火砕噴火と同時に溶岩流も噴出し、これらの溶岩流もまた西海岸にまで達しました。噴火の末期には、現在の御岳火口の周辺の山体が崩壊し、東海岸に向かって岩屑なだれとなって流下しました。岩屑なだれは島の海岸にまで達しているため、崩壊はある程度の津波を引き起こしたと考えられますが、その証拠はまだ見つかっていません。文化噴火により荒廃した諏訪之瀬島は、以降約70年間にわたり無人島となりました。

火山土地条件図「諏訪之瀬島」(国土地理院Webサイト)より

(9)小林(2022):明治時代の報告書に記録された諏訪之瀬島火山の2度の大噴火とそれ以降の地質学的研究の成果と課題、Proceedings of the International Meeting on Eruptive History and Infomation、p42〜63

諏訪之瀬島火山の記録に残る大噴火は、江戸時代の文化十年(1813年)の文化噴火と、明治17〜18年(1884〜1885年)の明治噴火の2例が知られている。この2つの噴火の概要は、七島問答と十島図譜(白野、1884a,b) および拾島状況録(笹森、1895)の巡回・視察報告書等により後世に伝えられた。(略)

文化噴火の発生時期 噴火発生時期は文化十年(1883年)でも白野が老婆(肥後)と会った4月よりも後であったと推定された。また島の南岸の洞窟で数日過ごし、切石の海岸で埋もれた船を掘り起こし、その船で脱出できたことから、噴火発生を冬の時期とは考えにくい。また降下テフラの分布軸が火口から西南西の方向であり、気圧の安定した夏場か気圧の変化が激しい秋頃の時期ではなかったかと推測する。噴火時期に関しては、さらなる研究が望まれる。

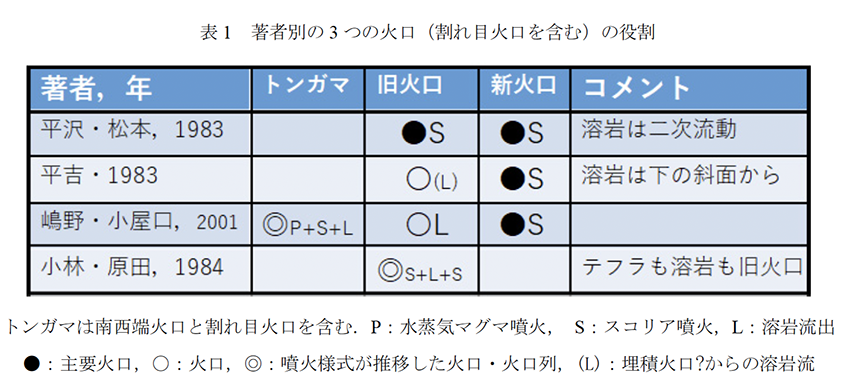

文化噴火と噴火口 本格的な地質学的研究は1970年代から始まり、平吉(1974)はAz、Tsの溶岩流を識別し、その火口は旧火口ではなさそうだと指摘した。またSgに関しての説明はないが、特殊な溶岩(地滑り状岩体?)と考えていたようである。その後の平吉(1983)、平沢・松本(1983)、小林・原田(1984)および嶋野・小屋口(1996)等は、上記した4つの溶岩流の成因と噴火地点についての考えが微妙に異なっている。また噴火口も単一火口から複数火口(トンガマ火口、トンガマ割れ目火口、旧火口、新火口)まで変化に富んでおり、それらを表1に整理して記載する。

作地カルデラの形成時期 作地という地名は文化噴火以前の耕作地から来ており、カルデラの輪郭は文化噴火以前にすでに形成されていた(笹森、1895)。平吉(1974)はカルデラ内では作地溶岩が噴出し、それを覆う崩壊堆積物(作地泥流)が分布すること、さらに平吉(1983)では作地溶岩は3層が識別でき、山体崩壊も3回発生したと考えた。最上位の堆積物の時代は特定できないが、明治溶岩よりは古いことを指摘した。平沢・松本(1983)、嶋野・小屋口(2001)、嶋野(2015)はカルデラ内の崩壊堆積物の下位に文化テフラが存在すること、およびカルデラ近傍では文化テフラ(スコリア層)の直上に変質火山灰が分布することから、この崩壊は爆発的噴火により発生したことを指摘した。嶋野(2015)では上記成果を総合し、初期の作地カルデラ内に3層の作地溶岩が分布すること、文化噴火の末期に大規模な山体崩壊が発生し(作地カルデラの拡大)、その堆積物は顔相・色調により3層に区分できると総括している。しかし文化噴火以前に存在していた作地カルデラの形成時期、および複数の作地溶岩の噴火年代に関しては、未だ特定できていない。

5 文化10年(1813年)噴火に伴う文化火口(旧火口)と溶岩流及び降下火砕堆積物

<空中写真から見た文化噴火による4つの溶岩流 >

国土地理院撮影による空中写真(左 2009年撮影 右 1978年撮影)日本地図センターHPより

(1)水河溶岩流の流出状況

流出口(旧火口) 水河溶岩流(左〜右側)とアカズミ溶岩流(左奥) 水河溶岩流(左側)と降下火砕堆積物(右側)

水河溶岩流(中央部)と降下火砕堆積物 水河溶岩流(左側)と 降下火砕堆積物の境界 海岸に流出の水河溶岩流

(2)アカズミ溶岩流の流出状況

流出口(旧火口) 上方左がアカズミ溶岩流 旧火口付近のアカズミ溶岩流 アカズミ溶岩流上流部(右上が旧火口)

中流部に見られるアカズミ溶岩流 パホイホイ溶岩(下流部) 海岸線に到達したアカズミ溶岩流(秋庭ナラ氏撮影)

(3)大船浜溶岩流の流出状況

トンガマ〜旧火口の稜線 トンガマ尾根周辺の溶岩流(中央部 迫尻カルデラ壁) トンガマ尾根下の溶岩流(左奥が海岸に到達した溶岩流)

海岸付近に見られる大船浜溶岩流の溶岩堤防 海岸に流出した大船浜溶岩流(秋庭ナラ氏撮影) 大船浜溶岩流の全景

(4)稜東溶岩流の流出状況

稜東溶岩流(中央部左上が旧火口) 旧火口より流出の稜東溶岩流(右側) 稜東溶岩流

稜東溶岩流を望む 稜東溶岩流(左)の末端(後方が御岳) 稜東溶岩流末端の詳細

(5)文化噴火による大量の降下火砕堆積物

御岳から脇山に至るカルデラ壁(上位に1813年噴火に伴う降下火砕堆積物)

御岳頂上に見られるアグルーチネイトの互層 御岳頂上から山腹に見られるアグルーチネイトの末端 拝み岩(中央)周辺のアグルーチネイトの末端

脇山斜面に見られる降下火砕堆積物 層厚10mに及ぶ降下スコリア層 下部は泥流(右側) アカズミ海岸の海食崖に見られるスコリア層

水河溶岩流と降下火砕堆積物の接点 アカズミ溶岩流と降下火砕堆積物の接点 アカズミ海岸付近の溶岩流